Баухаус: фото мест в Москве, связанных с немецкой школой архитектуры и дизайна

Архитектура

12 сентября в Музее современного искусства “Гараж” откроется выставка “bauhaus imaginista. Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты”. Рассказываем о ней и местах, которые нужно посмотреть в Москве, чтобы узнать о Баухаусе чуть больше.

Анна Аничкова

Архивы пресс-службы, TASS

12 сентября в Музее современного искусства “Гараж” откроется выставка “bauhaus imaginista. Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты”. Рассказываем о ней и местах, которые нужно посмотреть в Москве, чтобы узнать о Баухаусе чуть больше.

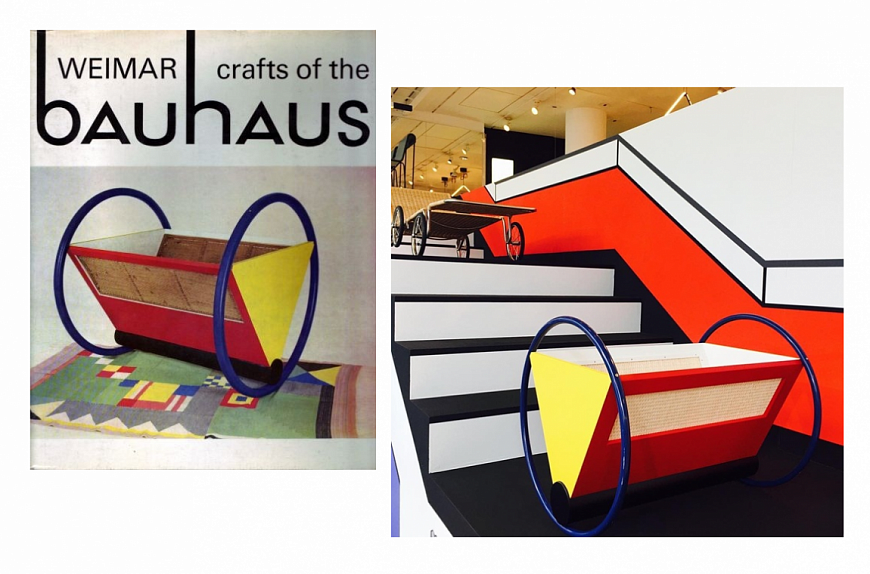

Немецкая школа дизайна и архитектуры Баухаус была основана в Веймаре в 1919 году. Идеологи и руководители Баухауса, (например, архитекторы Вальтер Гропиус, Ханнес Мейер, Людвиг Мис ван дер Роэ) отказывались от избыточности и руководствовались принципами функциональности и общедоступности.

Ханнес Мейер, Ханс Шмидт “Швейцарские градостроители в Советском Союзе”, 1932 год. Брошюра. Архив Института истории и теории архитектуры (GTA)/Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, архив Ханнеса Мейера.

Архивы пресс-службы, TASS

Международный проект музея “Гараж” bauhaus imaginista исследует то, как идеи Баухауса развивались в различных культурно-политических контекстах. Выставка в “Гараже” показывает, как идеи немецкого Баухауса прижились в СССР и, что еще интереснее, как они повлияли друг на друга. Экспозиция из фотографий, писем, коллажей, манифестов, архитектурных набросков и личных записей построена вокруг историй выпускников и студентов школы, побывавших в Москве в 1930-е вместе с ее вторым директором Ханнесом Мейером.

Антонин Урбан “Интерьер гостиной в жилом доме”, 1935 год. Фоторепродукция. 23,5 × 16,5 см. Архив модернизма, Университет Баухауса, Веймар.

Архивы пресс-службы, TASS

После выставки идите смотреть на все вживую: в Москве есть несколько реализованных проектов, но признать их не всегда легко — выпускники Баухауса и в том числе один из руководителей школы Ханнес Мейер работали в составе проектных организаций, по заданиям и требованиям эпохи. Но самым главным осталась их верность функциональному методу.

Антонин Урбан “Интерьер спальни в жилом доме”, 1935 год. Фоторепродукция. 16,5 × 23,5 см. Архив модернизма, Университет Баухауса, Веймар.

Архивы пресс-службы, TASS

Мы поговорили с искусствоведом и научным консультантом проекта Татьяной Эфрусси, которая рассказала нам о том, какие московские места связаны с легендарной немецкой школой.

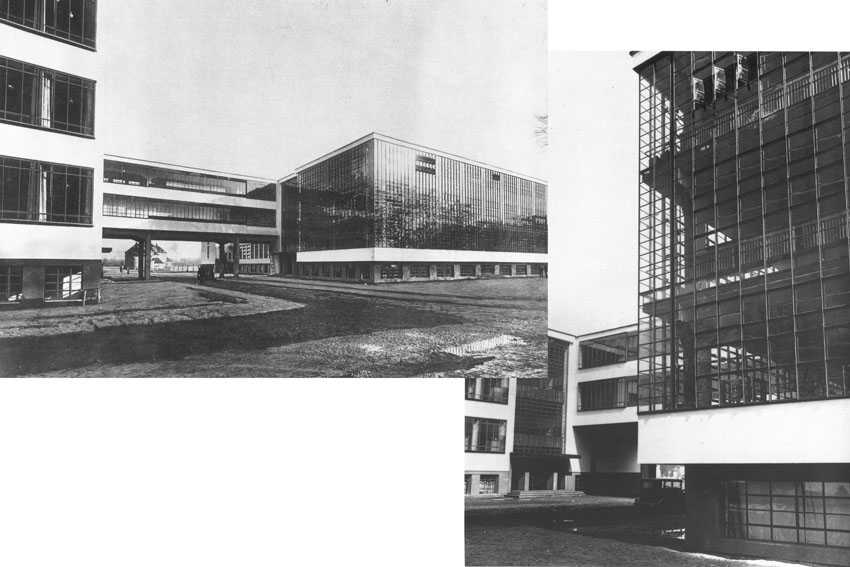

Школа Баухаус в Дессау.

Архивы пресс-службы, TASS

1. Станция метро “Аэропорт”

Станция метро “Аэропорт”

Московское метро часто называют “музеем под землей”, но то, что среди его станций есть работы выпускников Баухауса, знают немногие. Например, в проектировании станции “Аэропорт” принимал участие венгр Тибор Вайнер, приехавший с Ханнесом Мейером в Москву в 1931 году.

Архивы пресс-службы, TASS

Архивы пресс-службы, TASS

2. Павильон “МОПР” на ВДНХ

Над проектом павильона “МОПР” (Международная организация помощи борцам революции) работал выпускник Баухауса, автор ламп в здании Баухауса в Дессау. Вместе с ним создавала павильон архитектор Фаина Белостоцкая, для которой это была не первая работа на ВНДХ. Само здание существует с 1940 года, но оно было закрыто во время Великой Отечественной войны, а в 1954 году в павильоне было принято решение разместить “Физическую культуру и спорт”.

Архивы пресс-службы, TASS

Архивы пресс-службы, TASS

3. Индустриальная академия им. Кагановича (больница № 59)

Один из архитекторов Баухауса Филипп Тольцинер брался за проект Академии им. Кагановича, но в процессе строительства она была перестроена в больницу. Тольцинер также занимался застройкой первого жилого квартала “соцгородка” Орска на Южном Урале и принимал участие в разработке одного из конкурсных проектов Дворца Советов в Москве.

Кагановича, но в процессе строительства она была перестроена в больницу. Тольцинер также занимался застройкой первого жилого квартала “соцгородка” Орска на Южном Урале и принимал участие в разработке одного из конкурсных проектов Дворца Советов в Москве.

Архивы пресс-службы, TASS

4. Дом Наркомфина

Цветовое решение для помещений знаменитого Дома Наркомфина создал профессор школы Баухаус Хиннерк Шепер, приглашенный Гинзбургом в 1928 году. К сожалению, до нашего времени оригинальный цвет стен не сохранился. Примерно понять, что за цветовые решения были использованы Шепером, можно, только посмотрев архивы Баухауса или книгу Моисея Гинзбурга “Жилище”. “Теплая гамма в основном: потолок — светлая охра, стены светло-желтые (лимонные). Холодная гамма в основном: потолок голубой (брауншвейг), стены сероватые и зеленоватые. В результате опыты показали, что теплая гамма пространственно ограничивает объем: холодная же, наоборот, как бы расширяет помещение. Близкое сосуществование теплой и холодной гамм также обогащает пространственное ощущение, как и наличие двух смежных объемов, контрастирующих своими высотами.

Картинка с вариантом окраски ячеек типа F в доме НКФ взята из “красочного приложения” к журналу “Малярное дело” № 3-4 за 1930 год (журнал был печатным органом “Малярстроя”, нанявшего Шепера).

Архивы пресс-службы, TASS

Цветовое оформление фасадов здания школы в Дессау. Архив Баухауса.

Архивы пресс-службы, TASS

5. Моторный корпус МАИ

В середине 1930-х годов над зданием моторного корпуса МАИ в Москве работал немецкий архитектор Конрад Пюшель. Он, как и Филипп Тольцинер, работал в разных городах России. Даже сохранились его воспоминания, в которых он рассказывает о методах работы в СССР, где “план должен быть соблюден любой ценой”.

МАИ в начале 1950-х. Скульптура парашютистки на фоне моторного корпуса. Фото: Visionary.

Архивы пресс-службы, TASS

6. Дворец Советов

В 1951–1956 годах в рамках конкурса на строительство Дворца Советов (одного из самых амбициозных неосуществленных советских проектов) рассматривалось более 250 проектов, среди которых был и самый знаменитый проект Бориса Иофана со стометровой статуей Владимира Ленина. Дворец Советов так и не был построен, и тем не менее сотрудники Баухауса также представили собственное видение советского проекта. Перед вами работа бригады Гипровтуза — проектного института, в котором работали баухаусовцы (Филипп Тольцинер, Антонин Урбан, Тибор Вайнер и консультант Ханнес Мейер).

Архивы пресс-службы, TASS

Архивы пресс-службы, TASS

Архивы пресс-службы, TASS

7. Градостроительный план Москвы

Еще один нереализованный проект иностранных архитекторов — новый градостроительный план Москвы. Первый руководитель Баухауса Ханнес Мейер предложил свое видение столицы СССР, где в центре города он предусмотрел новые площади для демонстраций и 30-этажные небоскребы для ЦК партии и Коминтерна на Красной площади.

Вам будет интересно

Искусствовед Татьяна Эфрусси и архитектурный фотограф и преподаватель школы МАРШ Юрий Пальмин в рамках выставки в “Гараже” запускают воркшоп “Баухаус в России. Призраки”, где участники смогут попробовать поработать с “нематериальным” в архитектуре с помощью фотографии (теоретические основы современной фотопрактики были во многом заложены в школе Баухаус). Для участия в проекте будут приглашены жители городов, история которых так или иначе связана с Баухаусом. В некоторых из них постройки сохранились до нашего времени, в других они перестроены до неузнаваемости или вовсе разрушены, в третьих так ничего и построено. Итогом работы станет публикация комплекта открыток с фотографиями, которые будут представлены в “Гараже”, а также публикация в онлайн-журнале проекта bauhaus imaginista.

Фото: Архивы пресс-службы, TASS

наследие легендарной школы в Москве

В этом году архитектурные и дизайнерские сообщества многих стран отмечают важную дату — 100-летие Баухауса, немецкой высшей школы строительства и конструирования, положившей начало одноименному стилю.

Рассказывая о легендарном институте, принципы которого распространились по всему миру и стали основополагающими в модернизме, мы акцентируем внимание на том, как он был связан с Россией, в частности, в каких московских зданиях просматриваются его традиции.

Символ новой веры

Школа была открыта в апреле 1919 года в Веймаре. Ее первый директор и вдохновитель, немецкий архитектор Вальтер Гропиус, начинавший карьеру вместе с такими титанами как Ле Корбюзье и Людвиг Мис ван дер Роэ, так сформулировал задачу преподавателей и студентов: «Мы хотим вместе придумывать и создавать новое здание будущего, где все сольется в едином образе: архитектура, скульптура, живопись — здание, которое, подобно храмам, возносившимся в небо руками ремесленников, станет кристальным символом новой, грядущей веры».

В этом не лишенном поэтики высказывании отразились основные принципы Баухауса, которых насчитывается пять: «Финальная цель всякой художественной деятельности — здание», «Единство живописи, скульптуры и архитектуры», «Простой и функциональный дизайн, который можно тиражировать», «Доступное жилье для всех», «Форму определяет функция, а каждый предмет должен быть красивым и удобным».

Таким образом декларировалось намерение избавляться в архитектуре от лишних деталей и выводить на первый план конструктивные приемы, передовые инженерные решения, что соответствовало требованиям эпохи индустриализации и промышленного прогресса. Кроме того, художники и архитекторы Баухауса, надеясь на грандиозную социальную реформу, проявляли интерес к теме строительства массового, типового жилья, в котором абсолютно всем слоям населения были бы доступны высокие стандарты жизни. В итоге эти постулаты и определили формирование архитектуры ХХ века.

«Не смотри, они из Баухауса!»

Стоит отметить, что школа Баухаус просуществовала недолго — с 1919 по 1933 год, тем удивительнее мощность ее воздействия на развитие мирового зодчества и дизайна.

Вкратце об организации учебного процесса: программа, аналогов которой тогда не было, состояла из трех курсов. На первом — подготовительном — студенты получали базовые знания о цветах, формах, фактуре материалов, законах пропорций. Второй курс был посвящен практике, студенты в мастерских сами делали вещи: мебель, декоративные предметы интерьера и т.д. На третьем курсе слушатели Баухауса работали уже более масштабно — на строительной площадке. К слову, историю искусств в этой школе начинали преподавать ближе к концу обучения — для того, чтобы у начинающих мастеров не возникало желания подражать классикам.

Второй курс был посвящен практике, студенты в мастерских сами делали вещи: мебель, декоративные предметы интерьера и т.д. На третьем курсе слушатели Баухауса работали уже более масштабно — на строительной площадке. К слову, историю искусств в этой школе начинали преподавать ближе к концу обучения — для того, чтобы у начинающих мастеров не возникало желания подражать классикам.

Кадровый вопрос был решен Гропиусом на высшем уровне. Мастерскую витражной живописи возглавил художник и теоретик искусства Пауль Клее, обработки металла — венгерский живописец Ласло Мохой-Надь. Здесь также читали свои лекции Тео ван Дусбург, Лионель Фейнингер, Оскар Шлеммер, Иоганнес Иттен. С лета 1921 года в Баухаусе начал работать художник Василий Кандинский, назначенный руководителем мастерской живописи и фрески. Советский художник-авангардист Эль Лисицкий не читал в этой школе лекций, но постоянно общался с ее преподавателями.

По воспоминаниям современников, Гропиус создал в учебном заведении, называемом впоследствии «лабораторией модернизма», уникальную творческую атмосферу, в которой зародился новый тип студента-художника — свободолюбивого, пренебрегающего традиционными условностями. Слушатели школы часто устраивали вечеринки, театрализованные представления, шили для них специальные костюмы и придумывали образы, предполагающие, например, необычные прически. Случалось, что на улицах матери семейств запрещали дочерям глазеть на студентов, весело шагающих на подобный праздник: «Не смотри, они из Баухауса!»

Слушатели школы часто устраивали вечеринки, театрализованные представления, шили для них специальные костюмы и придумывали образы, предполагающие, например, необычные прически. Случалось, что на улицах матери семейств запрещали дочерям глазеть на студентов, весело шагающих на подобный праздник: «Не смотри, они из Баухауса!»

«Лаборатория модернизма» и СССР

По словам экспертов, в 20-е годы лучшие творческие силы Германии и советской России вели постоянный активный диалог. В нашей стране художники были как никогда вовлечены в общественные и политические процессы, формировали искусство нового общества, и, на их взгляд, прогрессивные зарубежные коллеги, например, баухаусцы, могли бы внести в этот глобальный проект свою лепту.

Как рассказали ВОМС сотрудники Музея МАРХИ, в 1927 году в здании ВХУТЕМАСа (Высшие художественно-технические мастерские) на Рождественке состоялась Первая выставка современной архитектуры, где были представлены творческие работы не только советских, но и всех значимых европейских архитекторов того времени. Проектам Баухауса был отведен специальный раздел.

Проектам Баухауса был отведен специальный раздел.

В то же время, западные мастера с надеждой смотрели на молодое советское государство, казалось бы, готовое принять все архитектурные новшества.

Представители немецкой школы — ее второй директор Ханнес Мейер, а также выпускники и студенты — приезжали в Москву в 30-е годы, общались с российскими коллегами и даже работали с ними. В современной Москве можно увидеть несколько зданий и объектов, построенных с их участием. Рассматривая эти объекты, следует помнить, что зарубежные специалисты работали в составе проектных организаций, по заданиям и требованиям советских партийных чиновников, поэтому не могли дать волю своей фантазии. Но верность функциональному подходу они сохранили.

Лаконичность «Аэропорта», необычность «Физкультуры и спорта»

Сотрудник Баухауса, венгерский архитектор Тибор Вайнер принимал участие в проектировании станции метро «Аэропорт», которая была открыта в 1938 году в составе второй очереди московского метрополитена.

Вместе с советскими коллегами Вайнер старался отразить в оформлении зала тему советской авиации. Главная находка команды в этой части — проходящие через свод станции длинные узкие рельефные полосы, напоминающие стропы парашюта. Они пересекаются между собой и создают ощущение простора, легкости и воздушности.

А особой декоративной выразительности удалось добиться с помощью рельефных веерообразных вставок, напоминающих, опять же, стропы. Эти вставки облицевали известняком и фиолетовым мрамором, а пространства между ними заполнили мрамором светло-коричневого цвета. Гармоничное сочетание материалов разных оттенков и фактуры сделало путевые стены колоритными при всей неброскости декора.

Еще один объект, отсылающий к немецкой школе, сохранился на территории ВДНХ. Это построенный в 1940 году павильон, который изначально был создан для Международной организации помощи революционерам (МОПР). В 1954 году он стал называться «Физкультура и спорт», такое наименование сохранилось и по сей день. Над ним работал выпускник Баухауса Макс Краевский совместно с архитектором Фаиной Белостоцкой. К слову, Краевский же был автором дизайна ламп в классах школы в Дессау.

В 1954 году он стал называться «Физкультура и спорт», такое наименование сохранилось и по сей день. Над ним работал выпускник Баухауса Макс Краевский совместно с архитектором Фаиной Белостоцкой. К слову, Краевский же был автором дизайна ламп в классах школы в Дессау.

Павильон одноэтажный, с многогранной основой, увенчанной объемной пятигранной башенкой. Форма здания, похожая на пятиконечную звезду, необычна, потому применялась в 1930-е годы крайне редко, например, для вестибюля станции «Арбатская» Филевской линии и театра Советской (теперь Российской) армии.

В случае с этим объектом ВДНХ подобное решение архитекторов было оправданным, принимая во внимание, что его экспозиция была посвящена деятельности организации, поддерживающей революционеров.

Стены павильона частично облицованы мрамором. В середине 50-х годов здание получило новый декор, соответствующий назначению «Физкультура и спорт», — решетки со спортивными сюжетами. В начале ведущей к павильону аллеи появились скульптурные группы «Футболисты» и «Баскетболистки», а недалеко от входа была установлена композиция «Альпинист и альпинистка». В 2016 году эти скульптуры были отреставрированы.

В 2016 году эти скульптуры были отреставрированы.

Связь с немецкой школой имеет и столичная клиническая больница №59, что на улице Достоевского — над ее проектом начинал работать Филипп Тольцинер, один из баухаусских архитекторов. Пятиэтажное здание замышлялось как корпус академии имени Лазаря Кагановича. Однако в процессе его возведения планы изменились, решено было строить больницу.

Лечебное учреждение тем не менее отражает принципы стиля: отсутствие явного декора, лаконичность, ясность линий, «ленточность» оконных рядов.

Стоит отметить, что Тольцинер также занимался застройкой первого жилого квартала Орска (Южный Урал) и участвовал в разработке одного из конкурсных проектов московского Дворца Советов (этот, как модно сейчас говорить, кейс не был реализован).

Дом для советских финансистов

В 1928-1930 годах в Москве на Новинском бульваре был построен дом для работников Народного комиссариата финансов СССР (Наркомфина). Его проект, разработанный архитекторами Моисеем Гинзбургом, Игнатием Милинисом и инженером Сергеем Прохоровым, выиграл конкурс на лучший эскизный проект жилого дома трудящихся, организованный журналом «Современная архитектура».

Его проект, разработанный архитекторами Моисеем Гинзбургом, Игнатием Милинисом и инженером Сергеем Прохоровым, выиграл конкурс на лучший эскизный проект жилого дома трудящихся, организованный журналом «Современная архитектура».

Здание в духе конструктивизма авторы определяли как «опытный дом переходного периода». Гинзбург в своей книге «Жилище» писал: «Для того, чтобы способствовать быстрейшему, безболезненному переходу к более высоким социальным формам хозяйства, было запроектировано необязательное, но возможное общественное питание, стирка белья, уборка помещений и пребывание детей в детском саду. В связи с этим предполагалась постройка самостоятельного коммунального корпуса, соединенного теплым переходом с жилыми помещениями. В коммунальном корпусе должны быть размещены спортзал, кухня, столовая с помещениями отдыха и летняя столовая на крыше; затем отдельно стоящий дом для детей и самостоятельный служебный двор (механическая прачечная, сушилка и прочие служебные помещения)».

В доме были длинные холлы, похожие на коммунальные коридоры. Квартиры небольшие, зато двухуровневые. Солнце на восходе светило в окна спален, на закате — гостиных.

Цветовое решение для помещений дома создавал профессор Баухауса Хиннерк Шепер, приглашенный авторами в 1928 году. Оригинальная колористика стен, увы, не сохранилась, увидеть цветовые решения можно, только посмотрев архивы Баухауса или книгу Гинзбурга, где указано: «Теплая гамма, в основном: потолок — светлая охра, стены светло-желтые (лимонные). Холодная гамма, в основном: потолок голубой (брауншвейг), стены сероватые и зеленоватые».

Сегодня этот дом, пришедший в упадок, полностью реставрируется. Символично, что в разработке проекта восстановления принимал участие архитектор Алексей Гинзбург, внук Моисея Гинзбурга.

Подарок будущим авиастроителям

И еще один осуществленный при участии баухаусца объект в столице — так называемый моторный корпус Московского авиационного института (сегодня здесь размещается факультет №2 «Двигатели летательных аппаратов» МАИ). К нему в 30-е годы приложил свою руку немецкий архитектор Конрад Пюшель, который, как и Тольцинер, работал в разных городах России. Его поражали, судя по воспоминаниям, методы работы в СССР, направленные на соблюдение плана любой ценой.

К нему в 30-е годы приложил свою руку немецкий архитектор Конрад Пюшель, который, как и Тольцинер, работал в разных городах России. Его поражали, судя по воспоминаниям, методы работы в СССР, направленные на соблюдение плана любой ценой.

В четырехэтажном здании факультета, на первый взгляд, нет ничего особенного, однако его простота и подчеркнутая функциональность делают его стильным и вневременным. Не так давно он был отремонтирован, так что нынешние студенты грызут гранит науки в отличных условиях.

Были еще несколько столичных проектов с участием преподавателей и выпускников знаменитой школы, которые, к сожалению, по разным причинам остались только на бумаге. Однако тот факт, что в год столетия Баухаса Москве все-таки есть чем похвастаться, безусловно, радует.

Как Баухаус пришел в Советский Союз — DW — 12.09.2018

Фото: picture Alliance/AP Photo/J. Мейер

Культура

12 сентября 2018

Новая выставка в Москве рассказывает о том, как небольшая группа студентов Баухауза принесла движение в СССР. Он предваряет международное празднование 100-летия движения в 2019 году. исследует жизнь и деятельность бывших преподавателей и студентов Баухауза, переехавших в Россию. Особое внимание уделяется сложным связям между школой Баухаус и Советским Союзом.

Выставка посвящена группе выпускников и студентов, которые в 1930 году последовали в Советский Союз вслед за Ханнесом Мейером, вторым директором школы Баухаус. Среди этих преданных учеников были архитектор Филипп Тольцинер, который провел остаток своей жизни в Москве, и архитектор и градостроитель Конрад Пюшель.

В эту группу также входил архитектор Лотте Стам-Биз, первая женщина, получившая образование в строительном отделе Баухауза в Дессау. После того, как она представила свои проекты городу Орск на западе России в 19 году35 лет Стам-Биз переехала из Советского Союза в Нидерланды, где ее планы по восстановлению Роттердама после Второй мировой войны принесли ей международное признание.

Подробнее: Ретроспектива Анни Альберс в честь пионера Баухауза

Баухауз-тур в Дессау

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, поддерживающий видео HTML5

Коммунистические идеи и социалистические идеалы 4 Через фотографии, письма, коллажи, записные книжки, схемы, манифесты, архитектурные чертежи и карты города выставка исследует сложные отношения между архитекторами и Баухаусом в Дессау, а также с Советским Союзом и коммунистическими и социалистическими идеалами. Выставка в Москве проходит вслед за выставкой в китайском Ханчжоу под названием «Имажинистский Баухаус: Уходя». Обе выставки исследуют, как универсальные принципы дизайна Баухауза разрабатывались, адаптировались, расширялись или обновлялись в различных культурных и политических контекстах. Баухаус: заново изобретая мир Школа Баухаус хотела пересмотреть отношения между образованием, искусством и обществом. Эти международные заявки находятся в центре внимания программы выставок и мероприятий «Bauhaus Imaginista», посвященной 100-летию движения в 2019 году. Она была организована Bauhaus Kooperation Berlin Dessau Weimar, Гете-Институтом и Домом мировых культур. (HKW) в Берлине, а также партнеров в восьми странах. Выставку курировали Марион фон Остен и Грант Уотсон. В этом году в Китае, Японии, России и Бразилии были показаны четыре независимо организованные выставки, дополненные лекциями и беседами в Марокко, США, Нигерии и Индии. С марта по июнь 2019 года в берлинском Доме культур мира пройдет масштабная итоговая выставка «Bauhaus Imaginista». Выставка в Москве продлится до 30 ноября. Реклама Страница 1 из 1 На главную в 1886 году, завершив учебу сдачей государственного экзамена в 1892 году. Этот подход, отраженный в работе Вальтера Гропиуса 1919 манифест был распространен среди других движений 20-го века, в том числе в Японии и России.

Этот подход, отраженный в работе Вальтера Гропиуса 1919 манифест был распространен среди других движений 20-го века, в том числе в Японии и России. Подробнее

Пропустить следующий раздел Похожие темы Похожие темы

БаухаусРоссияДмитрий МедведевБруталистВальтер ГропиусПостоянный совет безопасности ООНЧастичная мобилизация РоссииПропустить следующий раздел Главные новости DW В 1896 году он переехал в Мюнхен, чтобы посещать там частную художественную школу Антона Азбе. В 1900, он учился в художественной академии в Мюнхене и был одним из учеников Франца фон Штука. Через год Кандинский стал соучредителем объединения художников «Фаланга». В 1904 году его работы впервые были выставлены на Salon d’Automne (Осенний салон) в Париже. В 1909 году он стал соучредителем Neue Künstlervereinigung München (Ассоциация новых художников Мюнхена). Свою первую абстрактную композицию он создал в 1910 году; год спустя вышла его новаторская книга «О духовном в искусстве». В 1911 ноября он также выпустил альманах «Der Blaue Reiter» («Синий всадник») вместе с Францем Марком. Когда началась война, он сначала бежал в Швейцарию, а затем вернулся в Москву. В числе прочих должностей был вице-президентом ГАЧН (ранее Российской академии наук художеств), разрабатывал программы для ИНЧУК (Институт художественной культуры), был соорганизатором и директором МСЧК (музей живописной культуры). преподавал в Российском государственном художественно-техническом училище во Вхутемасе.

В 1896 году он переехал в Мюнхен, чтобы посещать там частную художественную школу Антона Азбе. В 1900, он учился в художественной академии в Мюнхене и был одним из учеников Франца фон Штука. Через год Кандинский стал соучредителем объединения художников «Фаланга». В 1904 году его работы впервые были выставлены на Salon d’Automne (Осенний салон) в Париже. В 1909 году он стал соучредителем Neue Künstlervereinigung München (Ассоциация новых художников Мюнхена). Свою первую абстрактную композицию он создал в 1910 году; год спустя вышла его новаторская книга «О духовном в искусстве». В 1911 ноября он также выпустил альманах «Der Blaue Reiter» («Синий всадник») вместе с Францем Марком. Когда началась война, он сначала бежал в Швейцарию, а затем вернулся в Москву. В числе прочих должностей был вице-президентом ГАЧН (ранее Российской академии наук художеств), разрабатывал программы для ИНЧУК (Институт художественной культуры), был соорганизатором и директором МСЧК (музей живописной культуры). преподавал в Российском государственном художественно-техническом училище во Вхутемасе.

19 июня22 октября Вальтер Гропиус назначил Василия Кандинского в Staatliches Bauhaus в Веймаре, где он преподавал до его закрытия в Берлине в 1933 году. С 1922 по 1925 год он руководил мастерской настенной росписи в Bauhaus Weimar и вел занятия по элементам абстрактной формы и аналитическому рисованию. на предварительном курсе. В 1924 году Кандинский вместе с Алексеем Явленским, Паулем Клее и Лионелем Фейнингером основал ассоциацию художников Die Blaue Vier («Синяя четверка»).

В Баухаусе в Дессау он преподавал элементы абстрактной формы и аналитическое рисование на предварительном курсе с 19С 25 по 1932 г. С зимнего семестра 1926-27 гг. руководил живописью, а с 1927 г. руководил мастерской свободной живописи и классом свободной живописи. В 1926 году он опубликовал важную книгу Баухауза « точка и линия к плоскости». С 1932 по 1933 год в Баухаузе в Берлине он руководил подготовительными классами по элементам абстрактной формы и аналитическому рисованию, а также классом свободной живописи.