Саввинское подворье на Тверской: история, фото, адрес, как добраться

Саввинское подворье – архитектурный памятник в псевдорусском стиле, расположенный в самом центре Москвы, на Тверской улице. Это необыкновенное здание можно назвать скрытой достопримечательностью столицы: несмотря на огромное архитектурно-историческое значение Саввинского подворья, многие горожане не знают о его существовании. Дело в том, что от глаз прохожих подворье полностью скрыто большим домом в стиле сталинский ампир. Понять, что во дворе скрывается шедевр архитектуры, практически невозможно.

Саввинское подворье – превосходный образец уместного сочетания приемов традиционного русского зодчества, модерна и барокко. Фасад здания отличается красотой и изяществом, острые башенки и округлые окна делают его похожим на европейские замки.

История

В XV в. улица Тверская называлась Царской, и на ней располагался Воскресенский монастырь, являвшийся своего рода московской резиденцией одного из крупнейших монастырей страны – Саввино-Сторожевского (Звенигород). Воскресенский монастырь был полностью сожжен в 1812 г., восстанавливать его не стали.

Воскресенский монастырь был полностью сожжен в 1812 г., восстанавливать его не стали.

В 1900 г. представители православной церкви обратились к властям с просьбой передать им территорию бывшего монастыря для возведения пятиэтажного дома с хозяйственными постройками. Просьба была удовлетворена. В 1907 г. архитектор И. Кузнецов завершил строительство пятиэтажного дома, который был отдан в управление Саввино-Сторожевскому монастырю. Руководство обители решило использовать здание в качестве доходного дома: большинство помещений сдавались в аренду.

Со стороны Тверской улицы фасад отличался обилием декора. Кузнецов украсил строение глазурью, мозаикой, лепниной. Не менее красивыми были и дворовые фасады подворья: арки с колонами, декорированные окна, цветные барельефы.

Основной архитектурной особенностью здания стали две остроконечные башни со шпилями, расположенные по обе стороны особняка. Башни установлены на портики, поддерживаемые снизу рядами некрупных дорических колонн.

В здании располагалось управление Саввино-Сторожевского монастыря. Кроме того, здесь арендовали помещения различные компании, офисы газет и журналов, в гостиничной части особняка проживали рядовые граждане.

После революции за подворьем сохранили функции офисного центра и гостиницы, лишь некоторые помещения были переоборудованы в коммунальные квартиры. На первом этаже разместились хозяйственный и продовольственный магазины, а также склад.

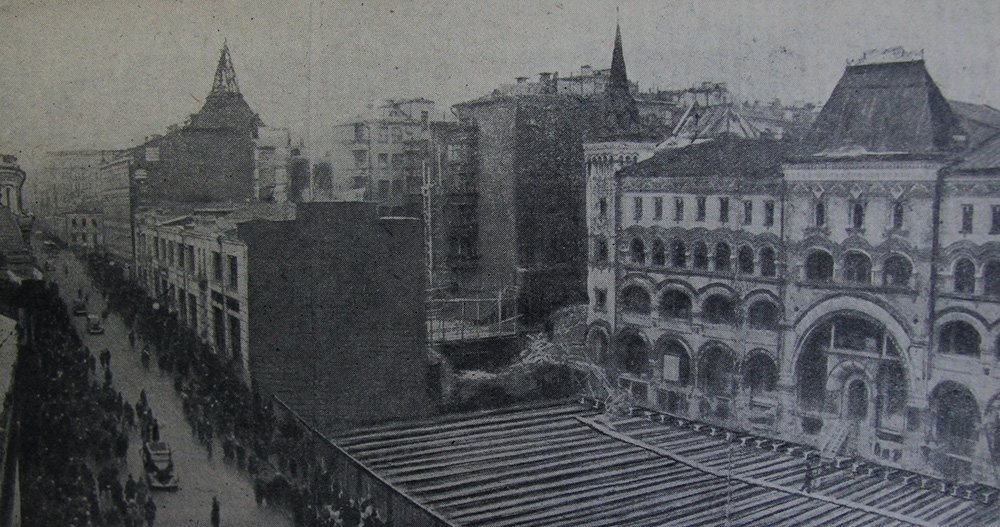

В 1935 г. в соответствии с Генпланом реконструкции центра столицы, улица Горького (Тверская) должна была подвергнуться масштабным преобразованиям. По сути, улицу перестроили заново. Саввинское подворье на тот момент уже было признано памятником архитектуры государственного значения, поэтому сносить его не стали, а перенесли на вторую линию улицы. Для переноса талантливый инженер Э. Гендель использовал уникальную технологию: под фундамент особняка проложили рельсы и в буквальном смысле перевезли дом на новое место. На освободившемся участке была построена сталинская многоэтажка.

Что интересно, перенос Саввинского подворья производили ночью, когда жильцы мирно спали в своих квартирах. Механизм сработал настолько плавно и четко, что люди даже не проснулись.

В настоящее время Саввинское подворье – жилой дом с элитными квартирами. В целом, здание сохранило свой первоначальный облик. Некоторые помещения сдаются в аренду компаниям и организациям, часть площадей бесплатно передана РПЦ. На территории подворья находится действующая православная часовня.

Киностудия в Саввинском подворье

В 1908 г. контору в Саввинском подворье арендовала кинофирма А.А. Ханжонкова – производителя самых первых отечественных фильмов, пионера русского кинематографа. Поначалу Ханжонков занимался продажей кинотехники, прокатом фильмов, затем приступил к съемкам кино.

Режиссеру удалось добиться от архиерея, управлявшего Саввинским подворьем, разрешения на постройку во дворе дома киностудии. В студии были сняты десятки научно-популярных и художественных фильмов. Здесь монтировалась первая в истории России полнометражная кинолента «Оборона Севастополя», снимался один из первых в мире мультфильмов – «Прекрасная Люканида».

Здесь монтировалась первая в истории России полнометражная кинолента «Оборона Севастополя», снимался один из первых в мире мультфильмов – «Прекрасная Люканида».

В 1918 г. на киностудии вспыхнул пожар: сгорело редкое оборудование, ценнейшие кинопленки, декорации и реквизит. В 1920 г. Ханжонков покинул Россию. На базе его киноателье советская власть организовала студию по съемке пропагандистских фильмов.

Галерея русской и византийской иконы

В одном из крыльев Саввинского подворья расположена Галерея русской и византийской иконы. Здесь представлены в основном работы иконописцев, не получивших такую известность, как Андрей Рублев, Дионисий или Феофан Грек. Тем не менее, качество икон находится на высочайшем художественном уровне.

Представленная в галерее коллекция демонстрирует сходства и отличия двух школ иконописи – византийской и русской. В ходе экскурсии гостям на конкретных примерах покажут как отечественные мастера видоизменили пришедшее к нам из Византии искусство, подстроили его под требования русского православия.

Видео:

Саввинское подворье

Мало кто знает про это замечательное место, у которого очень занимательная история. Это Саввинское подворье — дом, который был поставлен на рельсы и передвинут на 50 метров вместе с жильцами.

А теперь более подробно:

Дом хорошо спрятан за гигантским строением архитектора Мордвинова. Но стоит зайти в подворотню — попадаешь в сказку.

Это неприметное здание на Тверской заслуживает отдельного рассказа. Остроконечные башенки и теремная крыша Саввино-Сторожевского подворья – напоминание о старой Тверской улице с открыток наших прабабушек. За спиной шумит поток машин, а перед глазами в дымке двора видны ряды больших полукруглых окон, разделенных балясинками, узоры из плиток, разноцветные изразцы с цветами и жар-птицами. Если зайти во внутренний дворик, оказываешься в зале барочного дворца: огромные лестничные витрины, раковины и цветы украшают наличники окон.

Когда-то плитка и огромные, по тем временам, оконные стекла сверкали на солнце, привлекая взоры пешеходов, но и сейчас, лишенные солнечного света, они продолжают радовать глаз.

Это место на Царской улице издавна занимал Воскресенский монастырь «у золотой решетки», который в 1650 г. был приписан Саввино-Сторожевскому монастырю.

Монастырь снесли в 1900 г., и в Московскую Городскую Управу поступило прошение епископа Можайского Парфения «о сломке ряда существующих строений», и просьба «произвести постройку 5-этажного жилого строения с нежилым подвалом и двором». Для наблюдения за постройкой был приглашен архитектор И.С. Кузнецов.

Здание было решено в модном тогда псевдорусском стиле, или, как писал путеводитель, «претенциозно-теремном духе». Дом сразу стал украшением Тверской, и уже невозможно было себе представить улицу без остроконечных башенок, которые были видны и от Страстной, и от Моисеевской площади.

Подворье было доходным домом Саввинского монастыря, его помещения сдавались внаем жильцам и конторам. Стоимость квартир была невысока, площади большие. Дом сразу облюбовали кинопредприниматели.

Стоимость квартир была невысока, площади большие. Дом сразу облюбовали кинопредприниматели.

В 1907 году одну из контор занимает студия А.Ханжонкова, который строит на заднем дворе огромный съемочный павильон со стеклянной крышей. Кинофабрика работала здесь до 1920-х.

В 1934 над подворьем, которое к тому времени стало обычным жилым домом, нависла угроза сноса, но в 1939 г. дом просто уезжает на 50 метров вглубь квартала. Здание передвигали ночью, вместе с жильцами, и, благодаря этой передвижке мы знаем, что вес дома составляет 24 тонны.

Инженер Э.Гендель все замечательно рассчитал, и даже не разбудил жильцов.

В 2000 году часть помещений Саввинского подворья переданы церкви. Здесь открыта Галерея русской и византийской иконы и Православный центр помощи детям-сиротам.

Передвижка Саввинского подворья на Тверской (Горького) улице (бывш. дом 24, ныне во дворе дома 6).

После укладки 36 рельсовых путей, монтажа лебедок и домкратов дом был готов к передвижке. Жильцы, зная, что их дом передвинут, волновались и просили предупредить о начале передвижки, чтобы успеть переселиться к родственникам. Но им указывали заведомо ложные сроки, и, как позднее вспоминал Э. Гендель, руководитель работ, делалось это сознательно. Ночью 4 марта 1939 г. в 2 часа 03 минуты 20-тонная лебедка плавно сняла дом и покатила его на новое место.

Жильцы, зная, что их дом передвинут, волновались и просили предупредить о начале передвижки, чтобы успеть переселиться к родственникам. Но им указывали заведомо ложные сроки, и, как позднее вспоминал Э. Гендель, руководитель работ, делалось это сознательно. Ночью 4 марта 1939 г. в 2 часа 03 минуты 20-тонная лебедка плавно сняла дом и покатила его на новое место.

Водопровод, канализация, электричество, телефон, радио и прочие коммуникации были присоединены к зданию с помощью гибких временных связей. Дом действительно передвигался очень плавно, и многие жильцы узнали об этом лишь утром. В одной из квартир шестилетняя девочка Инна Розанова накануне играла в кубики и строила из них башни. Заигравшись, она уснула, оставив башни на столе. Наутро башенки уцелели, не рассыпались. Передвижку закончили в три дня, передвинув дом на 49 м 86 см. Сейчас он стоит во дворе дома № 6 по Тверской. Как правило, при передвижке все коммуникации работали исправно, а вот после подключения их к стационарным сетям начинались перебои. Жильцы перемещенного дома на Садовнической улице сообщали с горечью в 1939 г., что спустя полтора года после передвижки их дом так и не подключили к газовой сети.

Жильцы перемещенного дома на Садовнической улице сообщали с горечью в 1939 г., что спустя полтора года после передвижки их дом так и не подключили к газовой сети.

Следует отметить, что этому дому вообще не везло. Еще когда строили дом, а возводили его на топком болоте, засыпанном песком, здесь было много неприятностей. Не успели заложить фундамент, как он стал оседать и проваливаться. Забили мощные сваи, навезли еще многие кубометры земли, но и тогда строительство шло с большими приключениями.

А в 1967 г., в канун ноябрьских праздников, здесь произошел взрыв. Трагедия случилась поздним вечером, когда москвичи уже спокойно укладывались спать. Со всего города примчались машины «скорой помощи», которые, погрузив раненых, с воем уносились прочь. Их место сразу же занимали другие. Страшный конвейер работал методично и спокойно, без лишней суеты и крика. Дым от огня, который гасили десятки пожарных машин, смешивался с паром от водяного отопления, которое все еще не могли перекрыть, и застилал всю округу. Вовсю работали не только спасатели, медики и пожарные. Целые батальоны саперов, сменяя друг друга, голыми руками разбирали завалы. Чуть позже пришла мощная техника — краны, бульдозеры, самосвалы.

Вовсю работали не только спасатели, медики и пожарные. Целые батальоны саперов, сменяя друг друга, голыми руками разбирали завалы. Чуть позже пришла мощная техника — краны, бульдозеры, самосвалы.

В подвалах дома, между зданием и фундаментами, до сих пор сохранилась мощнейшая металлическая рама, на которой дом переезжал, — говорит Алексей Бардашов, инженер-строитель из Института повышения квалификации госслужащих. — Представляете, сколько металла не пожалели тогда, в 30-е годы, когда он был крайне нужен стране! Раму поставили на катки и по забетонированной площадке перевезли дом на новое место. Жильцов при этом не выселяли.

В основании дома до сих пор замурованы вагонетки, на которых он и ехал на новоселье на 150 метров в сторону.

После переезда в разрыве между двумя расставшимися частями дома построили 6-этажную вставку. И люди продолжали жить здесь вплоть до 60-х годов, пока не произошел взрыв. По одной версии, виноват бытовой газ, по другой — под домом произошел разлом коры. Часть дома разворотило, множество раненых увезли в больницы, а оставшихся жильцов постепенно отселили. Несколько лет дом стоял полуразрушенный, а затем его отдали под конторы и институты. От буквы «Г» осталась только переезжавшая длинная ножка, остальное восстановлению не подлежало. И сейчас торец здания оборван — не плоская стена, а странный многоугольник. Спустя почти 70 лет после переезда аукаются его последствия: передвинув здание, часть его почему-то поставили на сваи, а часть — нет. Из-за этого дом неравномерно оседает, в стенах появляются трещины, и недавно его признали подлежащим сносу.

Часть дома разворотило, множество раненых увезли в больницы, а оставшихся жильцов постепенно отселили. Несколько лет дом стоял полуразрушенный, а затем его отдали под конторы и институты. От буквы «Г» осталась только переезжавшая длинная ножка, остальное восстановлению не подлежало. И сейчас торец здания оборван — не плоская стена, а странный многоугольник. Спустя почти 70 лет после переезда аукаются его последствия: передвинув здание, часть его почему-то поставили на сваи, а часть — нет. Из-за этого дом неравномерно оседает, в стенах появляются трещины, и недавно его признали подлежащим сносу.

© Анастасия Мудрая.

Текст подготовили: «Um.mos».

Саввинское подворье на Тверской — Архитектурный стиль — LiveJournal

galik_123

Саввинское подворье на Тверской

Оригинал взят у galik_123 в Тверская, дом 6

Может быть, знатоки Москвы сразу узнают, где находится этот дом с аркой. Да, в самом центре столицы, рядом с Манежем, Красной площадью и зданием Госдумы. Кроме всего прочего, ведь это здание является памятником архитектуры, объектом культурного наследия РФ № 7710861000. Жители и гости столицы, туристы часто бывают в начале Тверской — главной улицы Москвы. Только вот не все заглядывают в арку дома №6. Многие сейчас даже не подозревают о существовании здесь столетнего дома в сказочном русском стиле. Я тоже раньше очень часто бывала в этом месте — рядом, в доме № 4, находилось любимое студентами кафе Космос, в котором было самое вкусное мороженое в Москве, но ни разу не зашла под арку. А стоило, но что было, то прошло…

Да, в самом центре столицы, рядом с Манежем, Красной площадью и зданием Госдумы. Кроме всего прочего, ведь это здание является памятником архитектуры, объектом культурного наследия РФ № 7710861000. Жители и гости столицы, туристы часто бывают в начале Тверской — главной улицы Москвы. Только вот не все заглядывают в арку дома №6. Многие сейчас даже не подозревают о существовании здесь столетнего дома в сказочном русском стиле. Я тоже раньше очень часто бывала в этом месте — рядом, в доме № 4, находилось любимое студентами кафе Космос, в котором было самое вкусное мороженое в Москве, но ни разу не зашла под арку. А стоило, но что было, то прошло…

Посмотрим, что скрывают московские подворотни в самом сердце столицы и что сейчас происходит с этим интересным домом. Сегодняшнее состояние этого памятника архитектуры вызывает только недоумение, оторопь и грусть-печаль.

1. Здание Саввинского подворья на Тверской было построено в 1905-1907 годах архитектором И.С. Кузнецовым (1867-1942) в псевдорусском стиле, частично имитирующим русскую архитектуру XVII века.

Саввинское подворье строилось как московский доходный дом Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря на месте средневекового Воскресенского «Высокого» монастыря — старого подворья звенигородцев. В здании размещались различные конторы, гостиница и Саввинское архиерейское представительство (подворье). Как же этот дом оказался на задворках Тверской?

Саввинское подворье строилось как московский доходный дом Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря на месте средневекового Воскресенского «Высокого» монастыря — старого подворья звенигородцев. В здании размещались различные конторы, гостиница и Саввинское архиерейское представительство (подворье). Как же этот дом оказался на задворках Тверской? 2. В начале XX века этот дом стоял по красной линии Тверской улицы. В ходе реконструкции 1938-1940 годов по проекту А. Г. Мордвинова красная линия чётной стороны Тверской улицы подлежала переносу к северу. Менее значимые строения были снесены, а Саввинское подворье решили передвинуть на новые фундаменты в глубину квартала.

Технологию передвижки разработал инженер Э. М. Гендель. Здание массой в 23 тысячи тонн было передвинуто ночью 4 ноября 1939 года, без отселения жильцов. И сейчас этот памятник полностью скрыт сталинскими домами по Тверской, 6 и новым зданием МХАТа по Камергерскому переулку.

3. Архитектурные особенности этого четырёхэтажного дома — большая центральная арка-ниша, нарядные окона, керамическое оформление фасадов и шатровые башни со шпилями. Сфотографировать здание полностью можно только с юго-восточного торца.

Сфотографировать здание полностью можно только с юго-восточного торца.

4. На фасаде три таблички сообщают о том, что Саввинское подворье является памятником русского зодчества и охраняется государством…

5.

6. Парадный вход, ранее обращенный на Тверскую улицу, украшают ряды больших полукруглых окон, разделенных балясинками, узоры из плиток, разноцветные изразцы с цветами и жар-птицами.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Саввинское подворье вошло и в историю кинематографа России. Именно здесь с 1908 года в начале своей карьеры работал знаменитый Александр Ханжонков и его «Торговый дом А. Ханжонков и Ко». Поначалу он занимался только торговлей и прокатом кинолент. Сначала Ханжонков оборудовал демонстрационный зал, а позже — магазин киноаппаратов. Затем Ханжонков устроил во дворе дома киноателье. Для этого потребовалось разрешение архиерея, который в нём сначала отказал. Тогда предприниматель пригласил архиерея на киносеанс, после чего тот дал добро на устройство в подворье небольшого съемочного павильона.

13.

14.

15. Сейчас дом изуродован различными стеклопакетами, да ещё и разного цвета. Как такое может быть с памятником русского зодчества?!

16.

17.

18.

19. Обратите внимание, в центре над центральонй аркой символика советского времени — серп и молот, рабочий и крестьянин.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. Проход внутрь двора по Тверской, 6 и во внутренние дворики Подворья — свободный.

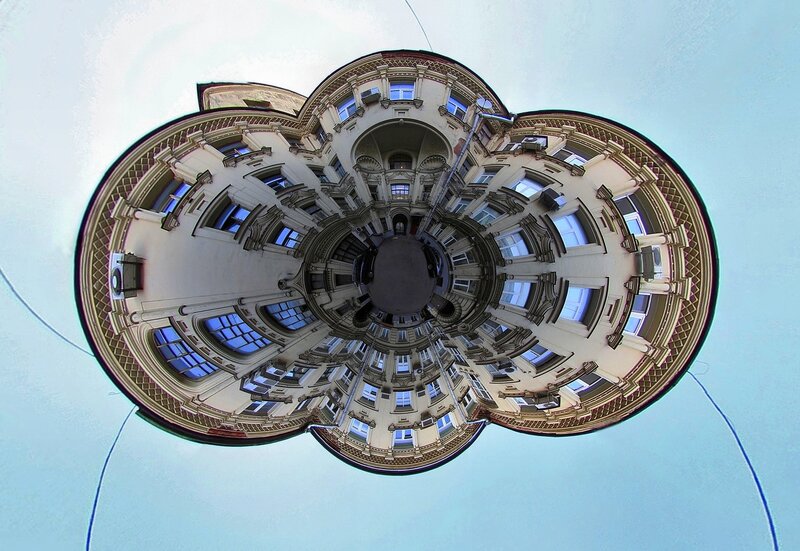

30. Внутренний дворик здания представляет из себя замкнутый с четырёх сторон двор-колодец.

31. Если зайти в этот внутренний дворик, оказываешься как будто в зале барочного дворца: огромные лестничные витрины, раковины и цветы украшают наличники окон.

32.

33. Этот двор был проходным — здесь три арки.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43. Проход во второй внутренний двор украшают колонны в виде балясин.

44. А это вид из второго дворика в первый двор; обратите внимание, какие интересные окна лестничных пролётов.

фото, адрес, виртуальный тур, как добраться, часы работы, история

Восхитительное по своей архитектуре Саввинское подворье в Москве относится к объектам культурного наследия. Находится оно во внутреннем дворе дома №6 по Тверской улице, поэтому многие москвичи и туристы могут пройти мимо этой достопримечательности, оставив ее незамеченной.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР. ФОТО

Для управления зажмите левую клавишу мыши и поворачивайтесь в любую сторону. Смотрите виртуальную экскурсию на полном экране для полного погружения. Понравился виртуальный тур? Поделитесь эмоциями с друзьями. Этот 3Д тур уже просмотрели: 9441

Этот 3Д тур уже просмотрели: 9441

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: АДРЕC. ТЕЛЕФОН. КАК ДОБРАТЬСЯ

Адрес: Москва Тверская ул., 6/1

Телефон: 8 (495) 629-39-58

Часы работы: Круглосуточно

Восхитительное по своей архитектуре Саввинское подворье в Москве относится к объектам культурного наследия. Находится оно во внутреннем дворе дома №6 по Тверской улице, поэтому многие москвичи и туристы могут пройти мимо этой достопримечательности, оставив ее незамеченной.

История

Ранее улица Тверская называлась Царской, а место, где сейчас стоит Саввинское подворье, занимал Воскресенский монастырь. В 1650 году он был передан под ведомство Савво-Сторожевского монастыря, который снес его в 1900 году. Следом за этим к властям города поступила просьба епископа Можайского Парфения о разрушении некоторых зданий и о возведении пятиэтажной жилой постройки с нежилыми подвалом и двором. Проектом руководил именитый архитектор И.С.Кузнецов. Дом решили сделать в псевдорусском стиле, пользующимся тогда особой популярностью.

В 1907 году строительство было окончено, результат превосходил все ожидания. Он органично вписался в окружающую архитектуру, став настоящим украшением улицы. Саввинское подворье использовалось как доходный дом монастыря: здесь сдавались в аренду большие площади по весьма низкой цене конторам, изданиям и гостиницам. В верхних жилых помещениях останавливалась братия Савво-Сторожевского монастыря, приезжавшая в столицу. Главными арендаторами стали коммерсанты киноиндустрии. Именно в этом здании начали создаваться первые советские фильмы. В 1907 году сюда заезжает студия А. Ханжонкова. Соседние площади арендуют его конкуренты – компании «Глобус», «Гомон», «Эклер», «Наполеон» и многие другие.

Сначала «Торговый дом Ханжонкова и Ко» специализировался только на прокате и продаже зарубежных фильмов. Позднее у предпринимателя возникла идея построить во внутреннем дворе кинопавильон для съемок собственных картин, однако отказ управляющего архиерея стал серьезным препятствием. Тогда находчивый коммерсант пригласил его на один из показов детской программы. Служитель монастыря был в таком восторге от увиденного, что тут же дал согласие на воплощение задумки А. Ханжонкова. Возведённая конструкция имела прозрачную стеклянную крышу, подобно огромной теплице, поэтому в жаркое время года здесь деятельность не велась. Павильон функционировал вплоть до 1918 года, а затем его уничтожил пожар вместе с уникальным оборудованием и киноматериалом. За время работы компании здесь был смонтирован первый в стране полнометражный фильм «Оборона Севастополя», а также снят один из первых мультфильмов.

Тогда находчивый коммерсант пригласил его на один из показов детской программы. Служитель монастыря был в таком восторге от увиденного, что тут же дал согласие на воплощение задумки А. Ханжонкова. Возведённая конструкция имела прозрачную стеклянную крышу, подобно огромной теплице, поэтому в жаркое время года здесь деятельность не велась. Павильон функционировал вплоть до 1918 года, а затем его уничтожил пожар вместе с уникальным оборудованием и киноматериалом. За время работы компании здесь был смонтирован первый в стране полнометражный фильм «Оборона Севастополя», а также снят один из первых мультфильмов.

Спустя некоторое время Ханжонков покидает Россию, а в помещении его ликвидированной компании учреждается советская студия пропагандистских фильмов. В 20-х годах дом Саввинского подворья приобретает статус обычного жилого здания, лишь необычная архитектура напоминает о его насыщенном прошлом.

В 30-х годах 20 века началась реконструкция столицы. Согласно Генплану улица Горького (нынешняя Тверская) должна была претерпеть кардинальные преобразования. Под угрозой сноса было и Саввинское подворье, однако все обошлось, и здание решили просто передвинуть на вторую линию. В 1939 году фундамент дома устанавливают на рельсовые пути и прямо вместе с жильцами передвигают вглубь квартала. Руководил процессом инженер Э. Гендель, общий весь объекта вместе с людьми составил 23 тысячи тонн. На освободившейся территории возвели сталинский многоэтажный дом.

Согласно Генплану улица Горького (нынешняя Тверская) должна была претерпеть кардинальные преобразования. Под угрозой сноса было и Саввинское подворье, однако все обошлось, и здание решили просто передвинуть на вторую линию. В 1939 году фундамент дома устанавливают на рельсовые пути и прямо вместе с жильцами передвигают вглубь квартала. Руководил процессом инженер Э. Гендель, общий весь объекта вместе с людьми составил 23 тысячи тонн. На освободившейся территории возвели сталинский многоэтажный дом.

Спустя годы последствия передвижения постройки дали о себе знать. Начались проблемы с коммуникациями, фундаментом, стенами. Однако несмотря на это Саввинское подворье признано федеральным памятником архитектуры. Сейчас здесь находятся элитные апартаменты, часть помещений вновь сдается в аренду компаниям, а часть – с 2000 года находится под ведомством РПЦ. Там расположены Галерея русской и византийской иконы, а также Православный центр помощи детям-сиротам.

Архитектура

Саввинское подворье на Тверской – уникальная постройка в псевдорусском стиле с элементами модерна. Его архитектура поражает воображение: «нарядные» окна в полукруглых арках, цветная плитка, балясины и узоры, изразцы с замысловатыми изображениями, а также шатровые башни с иглообразными шпилями по краям – все эти детали создают образ сказочного русского терема.

Его архитектура поражает воображение: «нарядные» окна в полукруглых арках, цветная плитка, балясины и узоры, изразцы с замысловатыми изображениями, а также шатровые башни с иглообразными шпилями по краям – все эти детали создают образ сказочного русского терема.

Интерьер внутреннего двора-колодца выполнен в стиле барокко: раковины на фасаде здания, разнообразные декоративные элементы и масштабные окна-витрины, наличники которых украшены цветами.

Чтобы увидеть этот удивительный архитектурный памятник, необходимо пройти во двор через арку 6-го дома по Тверской улице. Многие москвичи и туристы не знают об этом, и архитектурный памятник, словно зажатый меж сталинских высоток, порой остается без должного внимания.

Возврат к списку

На главную — Чем заняться — Саввинское подворье

Саввинское подворье в Москве

Саввинское подворье в Москве- mix» data-ping-position=»1″ data-featured-url=»https://kudago.com/msk/list/samyie-neobyichnyie-svidaniya-fastlife/» data-item-url=»https://kudago.com/msk/list/samyie-neobyichnyie-svidaniya-fastlife/» data-featured-path=»/msk/places/»>

43 99784

mix» data-ping-position=»2″ data-featured-url=»https://kudago.com/msk/list/organnaya-muzyika-v-moskve/» data-item-url=»https://kudago.com/msk/list/organnaya-muzyika-v-moskve/» data-featured-path=»/msk/places/»>

41 228382

mix» data-ping-position=»1″ data-featured-url=»https://kudago.com/msk/list/znakomstvo-s-moskvoj/» data-item-url=»https://kudago.com/msk/list/znakomstvo-s-moskvoj/» data-featured-path=»/msk/places/»> 42 101829

mix» data-ping-position=»1″ data-featured-url=»https://wonder-circus.ru/patrul?utm_source=fedin&utm_medium=kudago&utm_campaign=patrul&erid=Pb3XmBtzsxtm3hmzaxQjhWKSxFBmVqt16u59yF6″ data-item-url=»https://kudago.com/msk/event/teatr-lohmatyij-patrul/» data-featured-path=»/msk/places/»>Реклама

Реклама

2268

134 162611

mix» data-ping-position=»2″ data-featured-url=»https://kudago.com/msk/list/kuda-shodit-s-detmi-9/» data-item-url=»https://kudago.com/msk/list/kuda-shodit-s-detmi-9/» data-featured-path=»/msk/places/»> 13 49812

mix» data-ping-position=»3″ data-featured-url=»https://kudago.com/msk/place/attraktsion-faertag-v-strelkovom-klube-labirint/» data-item-url=»https://kudago.com/msk/place/attraktsion-faertag-v-strelkovom-klube-labirint/» data-featured-path=»/msk/places/»> 7 2781

mix» data-ping-position=»3″ data-featured-url=»https://kudago.com/msk/event/vyistavka-salvador-dali-and-pablo-pikasso/» data-item-url=»https://kudago.com/msk/event/vyistavka-salvador-dali-and-pablo-pikasso/» data-featured-path=»/msk/places/»> 2066 610354

mix» data-ping-position=»3″ data-featured-url=»https://kudago.com/msk/list/vremya-tvorit-kursyi-i-master-/» data-item-url=»https://kudago.com/msk/list/vremya-tvorit-kursyi-i-master-/» data-featured-path=»/msk/places/»> 11 11142

mix» data-ping-position=»3″ data-featured-url=»https://online.kudago.com/list/rasshiryaya-granitsyi-poznavatelnyie/» data-item-url=»https://online.kudago.com/list/rasshiryaya-granitsyi-poznavatelnyie/» data-featured-path=»/msk/places/»> 3 7459

Фото: m.fotostrana.ru

Фото: tourprom.ru

Фото:

kelohouse. ru

ru

Фото: kelohouse.ru

Построил здание архитектор Иван Кузнецов — соученик знаменитого Шехтеля. Проект вышел необычным — в нём соединились элементы барокко, модерна и древнерусских традиций.

Возводилось это здание для размещения контор и гостиниц. Среди знаменитых арендаторов дореволюционного времени были фирма режиссёра Ханжонкова и православный журнал «Душеполезное чтение».

В 1939 году с Саввинским подворьем произошла интересная история: проект реконструкции Москвы предполагал, что здания на Тверской нужно либо снести, либо передвинуть. Подворье, к счастью, попало в категорию «передвинуть», несмотря на то что здание весило 23 000 тонн. Ночью 4 ноября под основание дома привезли и подвели рельсы, а затем передвинули его при помощи домкратов вглубь на 50 метров. Интересно, что утром подумали жильцы, выглянув за окно?

Чтобы увидеть здание, полностью скрытое от глаз случайных прохожих, оказавшихся на Тверской, нужно пройти во дворы.

Необычные концерты в Соборе Петра и Павла. 12+

Джаз, средневековая и классическая музыка на органе. Реклама. ИП Романенко Олег Иванович. ИНН 771471613250

Смотреть расписание

Если вы нашли опечатку или ошибку, выделите фрагмент текста, содержащий её, и нажмите Ctrl+↵

Расположение

Адрес Саввинского подворья

ул. Тверская, д. 6

Ближайшее метро

Охотный Ряд, Тверская, Театральная

Дополнительная информация

- необычные дома

Тип достопримечательности

Выберите рассылку:

Нажимая на кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь на передачу и обработку предоставленной

персональной информации в соответствии с условиями Политики конфиденциальности.

Подписка оформлена

Спасибо!

Саввинское Подворье на Тверской Улице (Город Москва)

Содержание

Православное Саввинское Подворье на Тверской улице (город Москва) — бывшее представительство в столице России. Ныне расположено во дворе огромного сталинского дома. Адрес: ул. Тверская, 6, строение 6 (ближайшие станции метро — Охотный ряд, Театральная, Чеховская, Тверская).

Другие названия

Церковь Саввы Сторожевского на подворье Саввино-Сторожевского монастыря; Часовня Саввы Сторожевского на подворье Саввино-Сторожевского монастыря.

Дата основания

1905 год.

Дата постройки существующего здания подворья

1905-1907 гг.

Архитектор

Автор проекта и руководитель строительства — Иван Сергеевич Кузнецов.

Историческое исповедание

Православие.

Конфессиональная принадлежность

Русская Православная Церковь, Московский Патриархат.

Предистория появления подворья

Ныне Подворье расположено на улице Тверской. Ещё в XV столетии эту улицу называли Царской. На ней размещался Воскресенский монастырь, который относился к Звенигородской Саввино-Сторожевской обители.

Во время пожара 1812 года Воскресенский монастырь был уничтожен. Место долго пустовало, но продолжало оставаться в собственности церкви. Лишь спустя чуть менее столетия, в начале XX века, церковные иерархи приняли решение построить здесь подворье. Речь шла о строительстве подворья Саввино-Сторожевского монастыря в виде административного здания в пять этажей. К работе они привлекли зодчего – Ивана Сергеевича Кузнецова. Тот не только разработал проект, но и умело руководил работами по строительству подворья. Проект был успешно реализован, в 1907 году здание подворья полностью построили.

Предназначение подворья

Саввинского подворье построили как московский доходный дом Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря. Его соорудили на месте старого подворья звенигородцев. Впоследствии здесь размещались различные конторы, гостиница и Саввинское архиерейское представительство (подворье). Здесь останавливалась братия монастыря, когда приезжала по делам в Москву.

Его соорудили на месте старого подворья звенигородцев. Впоследствии здесь размещались различные конторы, гостиница и Саввинское архиерейское представительство (подворье). Здесь останавливалась братия монастыря, когда приезжала по делам в Москву.

При этом подвал, первый и второй этажи этого здания были заняты под разнообразные магазины. А остальные этажи были отведены под дорогие квартиры доходного дома.

Известные арендаторы

Среди известных арендаторов дореволюционного времени находилась фирма Александра Ханжонкова и православный журнал «Душеполезное чтение». Самым знаменитым из них был режиссёр Ханжонков. Он снимал квартиру на третьем этаже. На втором этаже располагалась контора компании, на первом — прокат «синематографических лент», в полуподвале — лаборатория.

Архитектурный стиль и описание здания подворья

Здание подворья относится к числу лучших построек в неорусском стиле. В нём сочетаются различные архитектурные стили – барокко, элементы древнерусского зодчества и даже модерн. По замыслу архитектора строители декорировали фасады богато исполненной лепниной, мозаичными панно и цветной керамической плиткой. Также здание украсили всевозможными колонками и высокими шатровыми башенками с иглообразными шпилями. А со стороны Тверской улицы они устроили арочные ниши. В здании легко угадываются мотивы облика русского терема с характерными нарядными окнами.

По замыслу архитектора строители декорировали фасады богато исполненной лепниной, мозаичными панно и цветной керамической плиткой. Также здание украсили всевозможными колонками и высокими шатровыми башенками с иглообразными шпилями. А со стороны Тверской улицы они устроили арочные ниши. В здании легко угадываются мотивы облика русского терема с характерными нарядными окнами.

В послереволюционное время

После революционных событий 1917 года Подворье также пострадало. Действовавшую в ней Церковь в октябре 1921 года закрыли, а вскоре её разорили.

Перенос здания Подворья

Согласно Генеральному плану реконструкции столицы, который предусматривал расширение Тверской улицы, в 1935 году приняли решение передвинуть здание Саввинского подворья вглубь дворовой территории.

Уникальный инженерный проект по переносу Саввинского подворья разработал Эммануил Матвеевич Гендель. Именно под его руководством были передвинуты и здание Моссовета (ныне – мэрия Москвы на Тверской, 13), и строение Глазной больницы на этой же улице.

Удивительно, но работы проводились без отселения жильцов и даже без отключения питающих дом инженерных коммуникаций. Сам уникальный перенос здания массой в 23 000 тонн на 50 метров вглубь провели ночью 4 ноября 1939 года. Наутро многие проживающие удивились новому местоположению дома. Никто из них даже не проснулся от какого-либо шума и сотрясений.

Подворье в наши дни

Вскоре на предыдущем месте Подворья возвели многоэтажный жилой дом в стиле так называемого сталинского ампира. И он полностью закрыл вид на передвинутое здание Саввинского подворья, оказавшееся внутри двора. Но к нему без проблем можно попасть с Тверской улицы через арку дома 6/1.

Часть помещений возвратили Русской Православной Церкви лишь в 2000 году, после чего Подворье возобновило свою деятельность. Однако ныне вместо храма на Подворье действует не церковь, а Саввинская часовня. Её разместили в полуподвале с тыльной стороны здания.

Ныне в здании подворья имеется элитное жилье. Также кроме служебных помещений Русской Православной Церкви здесь размещены и офисы компаний. Находится здесь и Галерея русской и византийской иконы.

Находится здесь и Галерея русской и византийской иконы.

Статус

Саввинское подворье является памятником архитектуры федерального значения и охраняется государством. Однако ныне бывшее подворье, являясь объектом культурного наследия, используется как административное и коммерческое здание.

ФОТО — Саввинское подворье на Тверской улице

Другие интересные православные представительства

Бывшее Саввинское Подворье на Тверской улице – не единственное подобное православное представительство в столице России. Большой интерес, к примеру, представляют также:

- действующее Подворье Афонского Русского Пантелеимонова монастыря (Москва),

- старинное Соловецкое Подворье на Садовнической улице (Москва).

Поделитесь в соцсетях!

Дополнительная информация по истории духоборов

Владимира Ивановича Саввы

Российская провинция Слобода-Украина (Харьков) широко считается родиной духоборства. Однако в конце 18 века духоборы этой губернии жили в тяжелые времена. В царствование Екатерины Великой (1762-1796) и царя Павла (1796-1802) сотни слободско-украинских духоборов были подвергнуты слежке, арестам, допросам, вымогательствам, тюремному заключению, пыткам и ссылкам за их веру, что считался еретическим церковными и государственными властями. Следующая рукопись предлагает удивительно редкое, подробное и достоверное представление о жизни слободско-украинских духоборов и их судьбе как жертв религиозных преследований. Он также содержит большое количество личной информации об отдельных духоборах, которая представляет огромную генеалогическую ценность для семейных исследователей. Воспроизведено из книги Владимира Ивановича Саввы «Из слободско-украинской старины конца XVIII в. (заметки и материалы)», изданной в составе «Известий историко-филологического института князя Безбородко в Нежине» (том XXIII, 19).07), он впервые доступен в английском переводе на этом эксклюзивном веб-сайте генеалогии духоборов. Перевод и редакционные примечания Джека Макинтоша.

В царствование Екатерины Великой (1762-1796) и царя Павла (1796-1802) сотни слободско-украинских духоборов были подвергнуты слежке, арестам, допросам, вымогательствам, тюремному заключению, пыткам и ссылкам за их веру, что считался еретическим церковными и государственными властями. Следующая рукопись предлагает удивительно редкое, подробное и достоверное представление о жизни слободско-украинских духоборов и их судьбе как жертв религиозных преследований. Он также содержит большое количество личной информации об отдельных духоборах, которая представляет огромную генеалогическую ценность для семейных исследователей. Воспроизведено из книги Владимира Ивановича Саввы «Из слободско-украинской старины конца XVIII в. (заметки и материалы)», изданной в составе «Известий историко-филологического института князя Безбородко в Нежине» (том XXIII, 19).07), он впервые доступен в английском переводе на этом эксклюзивном веб-сайте генеалогии духоборов. Перевод и редакционные примечания Джека Макинтоша. Послесловие Джонатана Дж. Калмакова.

Послесловие Джонатана Дж. Калмакова.

Предисловие автора

Благодаря любезности Е. М. Иванова, архивариуса Харьковского историко-филологического общества, я имел возможность ознакомиться с несколькими делами о духоборах, переданными в архив этого общества из архив Харьковского губернского управления.

Данные, взятые мной из архивных документов, дополняют в некоторой степени опубликованные сведения о духоборах Слободской Украины, которая считается их родиной (Орест Новицкий, Духоборцы , 2-е изд., стр. 21; профессор А. Лебедев С., Духоборцы в Слободской Украина , стр. 1).

I

Дело духобора Романа Скрипниченкова и его жены Евдокии открывается докладом Харьковского городского губернатора П. Ф. Сабурова губернатору Слободы-Украины.

27 июля 1799 года градоначальник сообщал губернскому воеводе в этом «секретном» рапорте следующее: полка Евдокия Скрипниченкова явилась в острог в сопровождении трех своих несовершеннолетних детей и на вопрос, зачем она пришла, заявила, что принадлежит к духоборской ереси, и по этой причине я подверг ее допросу. Настоящим на рассмотрение Вашего Превосходительства имею честь доложить, что означенная солдатская жена Скрипниченкова вместе с детьми содержится в остроге под особой тайной и строгой охраной».

Настоящим на рассмотрение Вашего Превосходительства имею честь доложить, что означенная солдатская жена Скрипниченкова вместе с детьми содержится в остроге под особой тайной и строгой охраной».

Что побудило Евдокию Скрипниченкову добровольно признать свою приверженность духоборцам, выясняют результаты ее допроса. Живя в Харькове, она ездила в гости к духоборам в село Проходы. В то время, когда эти духоборы сидели в Харьковской тюрьме, она приходила к ним милостыню [т.е. деньги или продукты, раздаваемые бесплатно для помощи нуждающимся]. Когда ее не пустили к своим «братьям», как она называла их на допросе, она назвала себя духоборцами, полагая, что в этом случае ей разрешат посещать заключенных духоборов.

О себе Евдокия показала следующее:

«Мне 27 лет. Где я родился, я не знаю. Я вырос в городе Сумы. Я во втором браке. Читать умею, но писать не умею. Сначала я отстаивал веру своих родителей, греко-русскую веру. Вскоре после того, как я впервые женился, я переехал с мамой и всей семьей в Прусовку слобода («вольная деревня»), принадлежащую князю Прозорову, в Павлоградский уезд («район») Новороссийской губернии, где, учил духоборцев, я тайно от мужа переняла их учение. Когда он умер, я переехал в слобода Троицкая, принадлежавшая тому же князю Прозорову, и там вышла замуж во второй раз за подданного князя Прозорова, духобора Романа Скрипниченкова, за которого я была обвенчана в церкви священником».

Когда он умер, я переехал в слобода Троицкая, принадлежавшая тому же князю Прозорову, и там вышла замуж во второй раз за подданного князя Прозорова, духобора Романа Скрипниченкова, за которого я была обвенчана в церкви священником».

Следуя духоборскому учению, она с мужем посещала исповедь и Евхаристию раз в год не добровольно, а под давлением соседей греко-русских [т.е. Православная] вера. В 1798 г. за исповедание духоборских верований муж ее по настоянию священника на Троицкой слобода , был направлен помещиком в призывной пункт в г. Павлограде. Когда его отправили в драгунский полк в Харьков, туда же отправилась и его жена, переехав в казармы. Из Харькова Евдокия поехала к духоборам в Проходы слобода .

На вопрос, зачем она побывала в Харьковской тюрьме, где содержались духоборы, и почему объявила себя принадлежащей к духоборской вере, она ответила, что «в тюрьме я занималась мелкой торговлей провизией и часто приносила милостыню на духоборы, а когда меня однажды не пустили в острог к братьям моим, то есть духоборам, то за то, что я духоборка, посадили меня под стражу».

На вопрос, есть ли духоборы в городе Сумах и в слободах Прусовка и Троицкая Новороссийской губернии, где проживала Евдокия, она ответила, что не знает, есть ли духоборы в Сумах и окрестностях, но в Новороссийской губернии духоборы живут в Богдановке и Микольской [т.е. Никольское] слобода , где насчитывается более пятидесяти духоборских дворов, несколько в Прусовке слобода , три двора в селе Александровка и два в селе Токматы.

28 июля того же 1799 года, после допроса Евдокии Скрипниченковой, она была отправлена вместе с изъятыми у нее показаниями к генерал-майору Глазенапу, в полку которого служил ее муж.

В документах не указано, как Евдокия содержала себя и троих несовершеннолетних детей, проживая в Харькове. Нет никаких сведений, подтверждающих версию о том, что муж Евдокии, военнослужащий, давал ей деньги или что ее родители, жившие в Новороссии, помогали ей. Возможно, что Евдокия получала средства для пропитания себя и детей своей «мелкой торговлей провизией», которую она вела в остроге, и из этих денег она успевала давать милостыню своим «братьям», как она называла заключенных духоборов. в Харьковской тюрьме.

в Харьковской тюрьме.

На допросе Роман Скрипниченков, муж Евдокии, показал следующее:

«Мне тридцать семь лет, но я не помню, откуда я родом, кроме того, что в возрасте около девяти лет я ушел от отца и мать; Слышал, что я родился в деревне Гущин Курочинского округа («административный район») Курской губернии и был перевезен каким-то купцом, имени которого не знаю, на территорию, ныне именуемую Новороссийской губернией, где я прожил более двадцати семи лет в разных местах, вплоть до этого года, 1799, когда меня отправили рекрутом для назначения на военную службу в Глазенапский драгунский полк. Я не умею ни читать, ни писать, кроме некоторых божественных молитв и псалмов из псалтири, которым научила меня жена моя Евдокия, живущая со мной в полку; Я посещал Исповедь и Святую Евхаристию один раз в год, совершаемые греко-русскими священниками, добровольно, не по принуждению, только теперь, в 1799 году, потому что меня рекрутом отдали в армию, на это я не имею желания. ”

”

Евдокия Скрипниченкова показала, что они с мужем посещали исповедь и Евхаристию в принудительном порядке, а муж показал, что делал это добровольно, утратив желание только после призыва в армию. Не оттого ли, что он потерял желание, потому что по настоянию священника его призвали в армию за отстаивание духоборческих верований?

На вопрос «Как вы понимаете Всевышнего и истинного Господа Бога, и Его святых угодников, а также иконы и образ креста Господа нашего?» Роман ответил: «Я понимаю Всевышнего Бога, что Бог есть, и я поклоняюсь Ему, но я не верю в святых святых и совсем не почитаю их икон и изображений креста».

На вопрос «Давно ли вы заняли такую позицию веры, которая вредит греко-русской вере» и «Как вы относитесь к иконе Пресвятой Богородицы», Роман показал следующее : «Я сам от юности своей убедился в этом цветении веры из божественных книг, прочитанных мне разными людьми; Я не почитаю икону Пресвятой Богородицы, но понимаю ее как существо, которое меньше Бога».

Допрос Романа заканчивается его показаниями в ответ на вопросы, верит ли он в службу Государю и знает ли духоборцев в полку, в котором служил. На второй вопрос Роман ответил отрицательно, заметив, что в Новороссийской губернии «достаточно много» духоборов «в нескольких деревнях, особенно в Богдановке и Микольской», а на первый вопрос свидетельствовал:0003

«Что касается моей веры в военную службу, то, хотя я и присягал, но целовал крест и Библию, не веря им в истинность, но считая себя вынужденным, и также военную службу я сношу без усердия и энтузиазма, но по приказу и содержались в изоляции из-за моего намерения бежать».

По окончании допроса Романа Скрипниченкова (протокол его с пометкой «июль 1799 года» без указания точной даты) генерал-майор Глазенап сообщил новороссийскому губернскому губернатору места, где, по показаниям Скрипниченкова, проживали духоборы, послал на него рапорт генерал-фельдмаршалу графу Салтыкову и предложил харьковскому губернатору посадить Скрипниченковых в тюрьму. Здесь их держали отдельно от других заключенных.

Здесь их держали отдельно от других заключенных.

Судьба Скрипниченковых вскоре решилась. Граф Салтыков отправил о них рапорт царю Павлу I, от которого получил приказ из Гатчины [императорского дворца] от 22 августа 1799 года: «Приказываю драгуну Скрипниченкову и жене его Евдокии, по самопокаянию их, поддерживать ересь духоборов наказать кнутом, а после перерезания ноздрей сослать на каторгу в Екатеринбург».[1]

II

В этом деле от 179№ 8 о духоборах в архиве Харьковского губернского управления имеются документы, касающиеся судьбы двух харьковских духоборов, Алексея Головина и Степана Голищева, которые были опубликованы в книге профессора А. С. Лебедева Духоборцы в Слободской-Украине [1890]. [2]

Алексей Головин, проживавший в селе Терновое Харьковского округа , впервые предстал перед судом в 1793 году, будучи еще несовершеннолетним, по обвинению в отступлении от православия. В то время Харьковский суд по совести, принимая во внимание возраст подсудимого, распорядился передать его под опеку Харьковского народного училища в надежде, что после обучения и наставления там он отвернется от своих еретических взглядов. . Но Головин, по выражению профессора Лебедева, не оправдал надежд Суда совести на то, что через образование он обратится в Православие[3]. В 1798 была установлена его вина, как видно из докладной записки Феоктиста, епископа Белгородского, теплову, воеводе Слободы-Украины, не только в отступлении от Православия, но и в насаждении своей ереси. 27 февраля 1798 года епископ писал воеводе о Головине:

. Но Головин, по выражению профессора Лебедева, не оправдал надежд Суда совести на то, что через образование он обратится в Православие[3]. В 1798 была установлена его вина, как видно из докладной записки Феоктиста, епископа Белгородского, теплову, воеводе Слободы-Украины, не только в отступлении от Православия, но и в насаждении своей ереси. 27 февраля 1798 года епископ писал воеводе о Головине:

«Ересь духоборов, обнаруженная среди однодворцев («мелких землевладельцев») в селах Салтовское Терновое и Большие Проходы в прошлом году, 1797, дошла бы до конец, а ныне мелкие помещики Алексей Головин и Степан Голищев из Тернового, приехав в Белгород, распространяют означенную духоборскую ересь, в частности: о крестном знамении говорят, что креститься рукою есть не истинная молитва; о Честном Кресте говорили, что в нас сияет живой крест; что касается икон, то они утверждали, что икона есть то, чему Сын Назорей учил о Боге, и распространяли другие нелепости о догматах и обрядах Православной Церкви; такое дерзкое поведение тем более опасно, что один из них, Алексей Головин, по его собственному свидетельству, посещал в Харькове занятия по математике и другим наукам; Я увещевал их обоих наедине в их камерах, а также в консистории отказаться от своих нелепых заблуждений; но они отвергли все мои увещевания и после выхода из консистории больше не являлись предо мной, и я не знаю, где они теперь; по указу Святейшего Правительствующего Синода от 2 марта 1773 г. было повелено тех заблудших, которые по увещанию не возвратятся в Православие, посылать в светские бригады для надлежащего расследования, дабы оградить простой люд от ложных духоборских верований означенных однодворцы Головин и Голищев; Настоящим докладываю на рассмотрение вашего превосходительства.

было повелено тех заблудших, которые по увещанию не возвратятся в Православие, посылать в светские бригады для надлежащего расследования, дабы оградить простой люд от ложных духоборских верований означенных однодворцы Головин и Голищев; Настоящим докладываю на рассмотрение вашего превосходительства.

Далее высокий церковный чиновник довел до сведения правителя, что приходской священник не допустил Головина и Голищева к Евхаристии «по причине их нераскаянного еретического заблуждения», на что они подали жалобу; он сообщает, что поручил харьковскому протоиерею Андрею Прокоповичу наставить Головина и Голищева на истинный путь и просит воеводу, чтобы, если Головин и Голищев «покаются и возвратятся в Православие, повелеть им обязать их подписанной клятвой никогда не отходить от истинной веры и не склонять никого к принятию их настоящего заблуждения».

Епископ надеялся, что протоиерей преуспеет там, где он потерпел неудачу.[4] Протоиерей добился успеха, но вразумлял заблуждающихся после того, как они лечились в сумасшедшем доме.

Получив докладную записку от епископа, воевода 2 марта послал тайное указание в Харьковский Нижний Земельный Суд прислать к нему без промедления однодворцев Головина и Голищева села Терновое. Епископ ответил в своей записке, что Головина и Голищева отправить в Харьков и представить к протоиерею Прокоповичу; если представленные, писал губернатор, останутся в своем заблуждении после увещевания, то будут приняты меры, «чтобы положить конец безумию, которое они вызвали». 10 марта Харьковский нижний земельный суд доложил губернатору, что к нему конвоируют Головина и Голищева «по относящимся к ним требованиям». В тот же день, 10 марта, губернатор подготовил предложение протоиерею Прокоповичу «наставить на путь истинный» направляемых к нему Головина и Голищева, а если они «от обольщения своего возвратятся в Православие, покаяние», чтобы они были отправлены обратно.

Из досье на Головина и Голищева непонятно, были ли они отправлены 10 марта к протоиерею Прокоповичу; однако из приведенного ниже доклада губернатора генерал-прокурору видно, что Головин и Голищев пребывали в Духовном управлении, которое, «услышав от тех двух лиц принципы, противные основанию церкви, не небольшая проблема». Узнав о затруднении Духовного управления, губернатор, по его выражению, посоветовал «объявить их умалишенными и умственно отсталыми», после чего было приказано поместить Головина и Голищева в тюрьму. психиатрическая больница. Эти заблуждающиеся лица оставались в приюте примерно до 23 июня, когда директор приюта доктор Кеппен[5] доложил губернатору, что Головин и Голищев «были в сумасшедшем доме по причине умопомешательства и, по моему мнению, в настоящее время восстановлено здоровье». Когда губернатор получил от доктора это мнение о состоянии Головина и его друга, он предложил протоиерею Прокоповичу дать необходимое вразумление Головину и Голищеву, чтобы убедиться, «что они действительно в здравом уме», и отпустить на свободу. их домой, поручив священнику в селе Терновое «держать указанные однодворцы Голищев и Головин находятся под наблюдением в соответствии с возложенными на него обязанностями».

Узнав о затруднении Духовного управления, губернатор, по его выражению, посоветовал «объявить их умалишенными и умственно отсталыми», после чего было приказано поместить Головина и Голищева в тюрьму. психиатрическая больница. Эти заблуждающиеся лица оставались в приюте примерно до 23 июня, когда директор приюта доктор Кеппен[5] доложил губернатору, что Головин и Голищев «были в сумасшедшем доме по причине умопомешательства и, по моему мнению, в настоящее время восстановлено здоровье». Когда губернатор получил от доктора это мнение о состоянии Головина и его друга, он предложил протоиерею Прокоповичу дать необходимое вразумление Головину и Голищеву, чтобы убедиться, «что они действительно в здравом уме», и отпустить на свободу. их домой, поручив священнику в селе Терновое «держать указанные однодворцы Голищев и Головин находятся под наблюдением в соответствии с возложенными на него обязанностями».

На этот раз увещевание не прошло даром. 9 июля протоиерей Прокопович доложил губернатору: « однодворцев Стефана Голищева и Алексея Головина из села Тернового, присланных под конвоем от Вашего Высокопревосходительства ко мне для наставления в Духовном Управлении, мною увещеваны в соответствии с рапорт, присланный мне преосвященным Феоктистом, епископом Белгородским и Курским; при увещании они обещали оставить свое заблуждение и исполнить все, что требует Святая Церковь, о чем они, согласно Указу от 16 июля 1722 г. , обязаны были подписать залоги, и по указанию Вашего Высокопревосходительства были отпущены в путь. домой, и об этом мой долг сообщить Его Светлости, а также Вашему Превосходительству, как я настоящим самым почтительным образом сообщаю ».[6]

, обязаны были подписать залоги, и по указанию Вашего Высокопревосходительства были отпущены в путь. домой, и об этом мой долг сообщить Его Светлости, а также Вашему Превосходительству, как я настоящим самым почтительным образом сообщаю ».[6]

В результате этого доклада губернатор предложил Харьковскому нижнему земельному суду восстановить Головина и Голищева по месту жительства.

Дальнейшая судьба Головина и Голищева в их делах не указана. Из донесения губернатора генерал-прокурору, сохранившегося в рукописном виде и датированного 8 января 1799 г., видно, что губернатор не верил в их искренность и что в течение 1798 г. на Слободской Украине было разоблачено значительное число духоборов. провинция.

«Тайной экспедиции уже известно, — доложил губернатор генерал-прокурору, — все, что имело место до 1797 года по делам о раскольниках, известных как духоборы, живших во многих селах этой губернии. В течение 1797 г. по поводу обнаруженных происшествий я был обязан представить отчеты от 20 октября и 10 ноября сего года, приложив примечания о принципах, которые они соблюдают, и обо всем, что по моему долгу следовало, ничего не упуская. По тем двум моим донесениям, в ответ на которые я получил две секретные записки от предшественника Вашего Высокопревосходительства Его Превосходительства князя Алексея Борисовича Куракина, с указанными верными копиями Вашему Величеству сему имею честь доставить. В течение только что прошедшего года 1798 в соседней Курской губернии были задержаны мелкие помещики Голищев и Головин из с. были заслушаны два человека о принципах, противоречащих установлению Церкви; когда я узнал об этом, я посоветовал объявить их сумасшедшими, как они кажутся, как потерявшие рассудок и рассудок. После этого, как только вышеупомянутые лица были доставлены под конвоем из Церковного Управления ко мне, я приказал[7] доставить их в сумасшедший дом, где, пробыв там менее трех месяцев, хотя я думаю, что они делали вид, покаяться, отвечая при отправлении в Церковное управление способом, приближенным к тому, что требовалось, они были отправлены с миром в свои дома, в соответствии с волей Вашего Высочества, о которой мне было сообщено в предписании».

По тем двум моим донесениям, в ответ на которые я получил две секретные записки от предшественника Вашего Высокопревосходительства Его Превосходительства князя Алексея Борисовича Куракина, с указанными верными копиями Вашему Величеству сему имею честь доставить. В течение только что прошедшего года 1798 в соседней Курской губернии были задержаны мелкие помещики Голищев и Головин из с. были заслушаны два человека о принципах, противоречащих установлению Церкви; когда я узнал об этом, я посоветовал объявить их сумасшедшими, как они кажутся, как потерявшие рассудок и рассудок. После этого, как только вышеупомянутые лица были доставлены под конвоем из Церковного Управления ко мне, я приказал[7] доставить их в сумасшедший дом, где, пробыв там менее трех месяцев, хотя я думаю, что они делали вид, покаяться, отвечая при отправлении в Церковное управление способом, приближенным к тому, что требовалось, они были отправлены с миром в свои дома, в соответствии с волей Вашего Высочества, о которой мне было сообщено в предписании».

Позже губернатор просил указаний относительно ведения дела, возникшего в Харьковском окружном суде, которое, по мнению губернатора, «произошло из-за некомпетентности, проявленной сельским священником[8] при созыве большого числа этих диссидентов в церковь и требуя от них согласия в тех пунктах, о которых он должен был знать заранее, они будут упорно сопротивляться, не будучи подготовлены индивидуально и тайно увещаниями»[9]. В заключение губернатор цитирует два своих доклада, представленных в 179 г.7 (20 октября и 10 ноября) генерал-прокурору князю А. Б. Куракину. Черновик одного из этих отчетов, датированный 1797 годом, сохранился в деле о духоборах. Поскольку это представляет интерес, я представляю его в том виде, в каком он сохранился (Приложение 1).

III

Как видно из донесений Изюмского и Ахтырского уездных исправников губернатору Слободско-Украинской губернии Теплову А.Г., они наводили справки во исполнение секретного приказа губернатора [т.е. «Тайная экспедиция»] от 4 ноября 179 г. 7 «собирать как можно конспиративнее по селениям, особенно через сельских попов, сведения о том, нет ли среди жителей лиц, впавших в так называемый духоборский раскол».

7 «собирать как можно конспиративнее по селениям, особенно через сельских попов, сведения о том, нет ли среди жителей лиц, впавших в так называемый духоборский раскол».

К сожалению, в архиве нет рапортов других начальников полиции Слободско-Украинской области; сохранились только рапорты Изюмского и Ахтырского полицмейстеров. Докладывая о проведенных ими расследованиях о духоборах, оба полицмейстера представили губернатору результаты этих расследований в вверенных им уездов («районов»).

Изюмский полицмейстер Фесенко 7 января 1798 г. сообщил, что в селах Шандриголовой и Новокраснянке обнаружены духоборы, и представил список духоборов «с объяснением деятельности, раскрытой священниками, как свидетельство их расточительность». В этом списке указывалось, что в хуторе («хутор») Кузьминского полтора версты [имперская русская единица измерения, равная 1,07 километра] от слобода Шандриголовой в Изюме уезда на имении помещика Василия Филипьева находилось «гнездо раскольнической секты» в составе «Мавры Кузьминичны, учительницы ереси, означенного Филипьева незамужняя тетка, и ее помощник в учении ереси Василий Прокофьев», по слухам, беглый солдат, живший недалеко от помещичьей усадьбы на его пастбище. В секте состоял племянник Мавры Кузьминичны, живший с семьей в Кузьминском хутор и еще несколько лиц, переехавших сюда из г. Чигуева, среди которых названа вдова.

В секте состоял племянник Мавры Кузьминичны, живший с семьей в Кузьминском хутор и еще несколько лиц, переехавших сюда из г. Чигуева, среди которых названа вдова.

По рапорту полицмейстера, тринадцать однодворцев (русские, судя по фамилиям), прибыли пешком или на повозках «упражняться и обучаться в ереси», из которых большинство приехало с семьями, а две женщины (одна из них вдова с детьми) из Дериловского, Выползова, Колодязея и Освяникова хуторов . По рапорту вождя, сектанты «избегают церквей, не посещают исповедь и Святые Таинства, а свои хоронят сами; мало того, поговаривают, что они тихонько посылают своих новорожденных к попам на крещение, но потом, не довольствуясь этим, перекрещивают не только своих младенцев, но и стариков и старух, примкнувших к секте».

В н.п. Новокраснянское оказались лица, отступившие от православной церкви, по рапорту полицмейстера: восемь мужчин (в основном с семьями), шесть вдов, две замужние женщины и одна старая дева. Начальник отметил следующую информацию о них:

Начальник отметил следующую информацию о них:

«Эти люди не были ни на исповеди, ни на Святой Евхаристии четыре года, и когда священник, исполняющий свои обязанности, приходит к ним домой с крестом и молитвой, они не только не отдают должное Честному и Животворящему Кресту, но и от священника прячутся; кроме того, многие из жителей уверяли нас, что все вышеперечисленные лица собираются в разное время в доме одного из жителей села, Ивана Петровича Ролдугина, и совершают какие-то молитвы, из которых его, (то есть Ролдугина) сосед Бахмут мещанин («мелкий торговец») Никита сын Ивана Суравцова [Никита Иванович Суравцов] может заключить, что вышеназванные являются раскольниками или духоборцами, среди которых главным является упомянутый Иван Ролдугин. Это все, что он [Никита] может свидетельствовать о секте; он не может больше рассказать об их деятельности, так как она ведется в условиях строжайшей секретности».

Ахтырский уездный исправник ротмистр Боярский доложил губернатору 16 апреля 1798 г. , что он, выполняя приказ губернатора, «во всех селах Ахтырских уезд через приходских священников произведено тайное расследование, и что в их приходах нет заблудших в расколы, и у них взяты подписные заявления». Только из села Дерновая священник сообщил, что подполковник Р. С. Ефимьев не ходит в церковь, «не исповедуется в Великий пост и не причащается Святых Таин, и других таинств церковных не соблюдает; однако невозможно узнать, какой религиозной веры он придерживается, так как он не заявил об этом священнику». Полицеймейстер доложил губернатору, что Ефимьев не дал ему ни устного, ни письменного объяснения причин непосещения церкви.

, что он, выполняя приказ губернатора, «во всех селах Ахтырских уезд через приходских священников произведено тайное расследование, и что в их приходах нет заблудших в расколы, и у них взяты подписные заявления». Только из села Дерновая священник сообщил, что подполковник Р. С. Ефимьев не ходит в церковь, «не исповедуется в Великий пост и не причащается Святых Таин, и других таинств церковных не соблюдает; однако невозможно узнать, какой религиозной веры он придерживается, так как он не заявил об этом священнику». Полицеймейстер доложил губернатору, что Ефимьев не дал ему ни устного, ни письменного объяснения причин непосещения церкви.

IV

В деле о духоборах в архиве Харьковского губернского управления хранится «Опись хозяйственного положения духоборов, которые царским указом были возвращены на свои места в 1801 г. в уездах Харьковской, Изюмской. и Змиев в Слободско-Украинской губернии».

Настоящая опись, подписанная слободско-украинским воеводой Зильбергарнишем, составлена по указу Александра I; Об этом писал царь, свой приказ слободско-украинскому воеводе 27 ноября 1801 г. в рескрипте своим сенаторам Лопухину и Нелединскому-Мелецкому, которые в это время инспектировали Слободско-Украинскую губернию: слободско-украинский воевода) посмотреть на их [духоборов, вернувшихся из ссылки в Прибалтику и Сибирь] состояние и, описав нужды их, доложить мне, есть ли у них дома, а если нет, то сколько нужно будет на их строительство, чтобы в скором времени можно было оказать им необходимую помощь»[10] 9.0003

в рескрипте своим сенаторам Лопухину и Нелединскому-Мелецкому, которые в это время инспектировали Слободско-Украинскую губернию: слободско-украинский воевода) посмотреть на их [духоборов, вернувшихся из ссылки в Прибалтику и Сибирь] состояние и, описав нужды их, доложить мне, есть ли у них дома, а если нет, то сколько нужно будет на их строительство, чтобы в скором времени можно было оказать им необходимую помощь»[10] 9.0003

Получив губернаторский отчет о нуждах духоборов – « Опись хозяйственному состоянию духоборов » («Опись хозяйственного состояния духоборов»), Александр I 13 февраля 1802 г. направил Слободской Украине губернатора Артакова, Преемник Зильбергарниша:

«По донесению вашего предшественника о нуждах проживающих во вверенной вам губернии духоборов, разоренных изгнанием, постановляю выдать вам тысячу пятьсот пятьдесят рублей из кабинета, который я поручаю вам распределить в соответствии с прилагаемым списком таким образом, чтобы эти деньги, по всей вероятности, попали в руки каждого. В то же время известите их, что эта помощь дается им безвозмездно и не засчитывается в суммы, назначенные им в моем указе от 25 января прошедшего января, которые даны вам по случаю их переселения».

В то же время известите их, что эта помощь дается им безвозмездно и не засчитывается в суммы, назначенные им в моем указе от 25 января прошедшего января, которые даны вам по случаю их переселения».

К настоящему приказу прилагается копия «Описи хозяйственного положения духоборов», подаренной губернатором Зильбергарнишем Александру I.

Разоренные изгнанием, многие духоборы, как указано в описи, «не имели ничего» когда они вернулись на прежние места жительства. Прибыв на прежние места примерно в середине лета, когда посевная пора уже прошла и у большинства из них не было скота, духоборы должны были прежде всего заняться постройкой жилья для себя. Возвратившиеся духоборы добывали себе провизию, как сказано в описи, «изделиями и трудом», но некоторым из них приходилось прибегать к получению хлеба в кредит в сельских лавках.

«Опись хозяйственного положения духоборов», дающая представление об их материальном положении по возвращении из ссылки, полностью представлена в Приложении 2.

Приложение 1 мое внимание, что в двух селах Харьковского уезда вверенной мне губернии, селах Салтовое Терновое и Проходы, есть несколько семей раскольников особого рода бреда, именуемых духоборами, из тех, что еще в правление тогдашнего здешнего губернатора князя Григория Александровича Потемкина подвергались различным расследованиям, вплоть до конспиративной экспедиции; несколько из тех, которые были постарше и отпали дальше от истинного пути, были перенесены сюда, из которых два человека были сосланы и их нынешнее местонахождение неизвестно; многих отправили в армию, а других отпустили домой после многих увещеваний духовенства и после того, как стало известно, что они снова вернулись к истине. Я приказал старейшинам в этих немаловажных поселениях следить за уже разоблаченными лицами; несколько дней тому назад появился староста села Салтовское Терновое вместе с другими старостами и сообщил, что, по-видимому, несколько так называемых духоборов снова собираются вместе, снова приглашая других крестьян в свои дома, и что они [т. е. духоборы], проявив себя подозрительно, они [т.е. сельские старосты] в соответствии с выданным им приказом исполняют свой долг, информируя органы власти; Об этом меня уведомил и губернский магистрат.

е. духоборы], проявив себя подозрительно, они [т.е. сельские старосты] в соответствии с выданным им приказом исполняют свой долг, информируя органы власти; Об этом меня уведомил и губернский магистрат.

Вследствие этого я откомандировал, подав тайное предложение в Харьковский земельный суд, означенного капитана исправника и асессора по возможности незаметно удостовериться в истине и представить подробные списки числа душ обоего пола, и насчет того, приглашают ли эти раскольники опять на свои торжественные собрания кого-либо из своих односельчан и стараются ли они повлиять на таких лиц, чтобы они думали в соответствии с их принципами, которые они, однако, сохраняют в тайне; также, чтобы они установили, есть ли уехавшие в Курскую губернию или поближе, каковы их имена и из каких родов, и каковы внешние стороны раскола.

Харьковский земельный суд сообщил мне в своем рапорте № 2524-м от 13 октября сего, что во исполнение моего приказа в селах Салтовское Терновое и Проходы проведены все возможные следственные действия, но жители и священники заявили единогласно, что именуемые среди них духоборами — это те, кого раньше так называли, а теперь те же лица ходят в церковь и в этом году во время Великого поста были на исповеди и причастии, и что нет явных доказательств того, что они теперь были открыто действовать против христианской веры; что касается надзора за их действиями, как прежде, так и теперь, это самым строжайшим образом подтверждено тамошним выборным земским судом, членам которого несколько крестьян показались подозрительными, но они [только] были застигнуты беседующими с лицами, именуемыми духоборцами. В других населенных пунктах, а также в Курской губернии, прилегающей к Харьковской губернии, никто не сообщил о присутствии духоборов в их районе.

В других населенных пунктах, а также в Курской губернии, прилегающей к Харьковской губернии, никто не сообщил о присутствии духоборов в их районе.

Исполняя свой долг неусыпно следить за всем, что делается в Губернии, счел необходимым доложить Вашему Превосходительству о происшедшем, приложив копию списка, представленного мне харьковским исправником с рапорт Земского суда о числе и именах лиц в двух слободах, входящих в наименование духоборов, сообщая вместе с тем и о том, что бывшая Екатеринославская губерния, ныне Новороссийская губерния, полна людей этого раскола, о которых должны знать тамошние власти, которые, как говорят, заразились от неких станиц («Казачьи станицы») в районе Дона, и поселения здесь одним осужденным, сосланным на каторгу и по болезни пролежавшим сутками в деревне Проходы.

С теми духоборами предыдущего числа, которые сидели в тюрьмах, с теми четырьмя лицами, с которыми я наедине беседовал и допрашивал, вызывая их ко мне по разным другим основаниям: я заметил по внешнему виду их большую склонность к мирной и упорядоченной общественной жизни , строгое внимание к своему хозяйству и своим семьям, а также в своих действиях, их отвращение к развлечениям, пьянству и в их поведении по отношению к другим жителям деревни; Я знаю также, что они педантично платят налоги, не проявляют явного непослушания властям, но, кажется, в большой группе крайне склонны к бунту и к непринужденному исполнению своих тайных приемов, о чем я настоящим, тщательно исследовав их, я прилагаю для рассмотрения порицания.

По моему мнению, среди этих людей, как и во всех сектах, действующих тайно, обычно есть обманщики и обманутые; первые умны, а вторые либо незрелы, либо глупы. Среди духоборов двух названных селений Проходы и Салтовской Терновой есть такие, которые, по-видимому, поддерживают в своих семьях эту гнусную секту в нерабочее время; это люди ограниченного ума, которые, очевидно, утверждают известное число вопросов и ответов и, умея немного читать и писать, тайно читают своим родным многие слова, которых никто из них не понимает; однако, не имея ни закона, ни твердых правил, они упорно привыкли верить только тому, что выучили наизусть, понимая не существенный смысл, а только звучание слов. Как бы то ни было, эти люди могут быть бесполезны для общества, а при наличии смутьяна и большого количества могут быть крайне опасны. Их семьи и малолетние дети в любом случае заслуживают сочувствия и невиновны. Добрые и просвещенные священники, которых у них, по-видимому, нет, могут, наконец, вернуть обманутых и молодых на путь истинный; при малейшем подозрении, обманщиков и подстрекателей непременно устранить, а так как их очень много в Новороссийской губернии, и особенно в этой губернии, как всем здесь известно, то, донося об этом Вашему Превосходительству, постольку В этом вопросе мне удалось определить, я буду ждать указаний, как поступить с такими людьми по указанию Вашего Превосходительства и что в таком случае мне будет приказано делать, и особенно, если такие лица будут обнаружены в районах прежние части Воронежской и Новороссийской губерний переданы во вверенную мне губернию.

В Харькове есть один отставной ефрейтор, который ранее был среди духовоборцев, перешедших несколько лет назад в эту секту; не велено ли [его переправить в Петербург, так как он, будучи уже в летах, большею частью ходит около церквей и живет смиренно][11]. Результаты наиболее подробных исследований духоборов должны быть известны из материалов Тайной экспедиции. Я не нашел здесь никаких файлов на этих людей, и ни один из них мне не был представлен.

Слободская Украина и, насколько мне известно, Новороссийская губерния теперь переполнены людьми разного звания без должности, пользующимися дворянским правом по чину. Эти люди без имения всячески стараются воспользоваться недоразумениями крестьян, нередко попавших в беду, как именные агенты: таких особо опасных смутьянов, при обнаружении, нужно непременно высылать, чтобы предотвратить вред. они вызывают, особенно когда ведут духоборцев. Не будет ли постановлено, чтобы эти знатные бездельники содержались под более строгим надзором и удерживались при каждом удобном случае?»

(Теплов, губернатор Слободы-Украины генерал-прокурору князю А. Б. Куракину, 1797 г.)

Б. Куракину, 1797 г.)

е. духоборы], проявив себя подозрительно, они [т.е. сельские старосты] в соответствии с выданным им приказом исполняют свой долг, информируя органы власти; Об этом меня уведомил и губернский магистрат.

е. духоборы], проявив себя подозрительно, они [т.е. сельские старосты] в соответствии с выданным им приказом исполняют свой долг, информируя органы власти; Об этом меня уведомил и губернский магистрат. В других населенных пунктах, а также в Курской губернии, прилегающей к Харьковской губернии, никто не сообщил о присутствии духоборов в их районе.

В других населенных пунктах, а также в Курской губернии, прилегающей к Харьковской губернии, никто не сообщил о присутствии духоборов в их районе.

Б. Куракину, 1797 г.)

Б. Куракину, 1797 г.)Приложение 2

Опись хозяйственного положения духоборов, которые в 1801 г. по указу Его Королевского Высочества возвратились в места своего происхождения в уездах Харьковского, Изюмского и Змиевского уездов.

Харьковский уезд

Терновая Слобода:

- Федор Щекин с братом Прокофием. Семья состоит из женского пола, проживающего дома с бабушкой; у них нет ни лошадей, ни крупного рогатого скота; на приобретение тех же и на другие хозяйственные нужды выдано: 60 руб.

- Федор Посников с невестой и несовершеннолетним племянником Захаром. Семья, состоящая из женского пола, имеет избу и одну лошадь; оказанная помощь: 80 руб.

- Андрей Посников. Семья из двух душ мужского пола, собственности никакой не имеет, живет с вышеназванным Федором Посниковым; на заведение хозяйства и покупку лошади и скота пожаловано: 60 руб.

- Ларион Голенищев.

Семьи нет, живет с отцом, остающимся православным и не принадлежащим к ереси духоборов; оказанная помощь: 15 руб.

Семьи нет, живет с отцом, остающимся православным и не принадлежащим к ереси духоборов; оказанная помощь: 15 руб.

- Фома Гремякин, также проживающий с отцом, но в настоящее время нанятый городским рабочим в Харькове, оказана помощь: 15 руб.

- Матвей Позняков. Семья состоит из 3 душ мужского пола, живет в ветхой избе, не имеет ни лошадей, ни другого скота; на покупку же предоставлено: 40 руб.

- Тимофей Малахов. Кроме самок, семья состоит из 4 душ мужского пола, живет в ветхой избе, не имеет лошадей и другого скота; на помощь и приобретение лошадей и крупного рогатого скота пожаловано: 50 руб.

- Иван Репин с братьями Данилом и Игнатом. Кроме самок, семья состоит из 6 душ мужского пола, имеет усадьбу с постройкой и одну лошадь; на помощь и покупку лошадей и крупного рогатого скота пожаловано: 60 руб.

- Яков Лукьянов. Семья состоит из 3 душ мужского пола, имеет законченный крестьянский двор, но ни лошадей, ни скота никакого; на покупку же и на оказанную помощь: 50 руб.

- Ермол Лежебоков. Семьи нет, отец остается православным, из этой слободы значительный участок земли перешел в Изюмский уезд, оставив сыну хутор и избу, но никакого скота; оказанная помощь: 25 руб.

- Павел Махонин с братом Емельяном. Первый живет с отцом, остающимся православным, а другой живет в городе Харькове, наемным работником; им предоставляется: 50 руб.

- Иван Власов. Кроме самок, семья состоит из 2-х мужских душ, имеет хутор, хижину и одну лошадь; оказанная помощь: 25 руб.

- Василий Власов. Семья состоит из 2-х мужских душ, имеет хутор и избу, [но] никакого скота; оказанная помощь: 40 руб.

- Логин Голищев. Семья состоит из 2-х мужских душ, имеет хутор и избу, [но] ни лошади, ни крупного рогатого скота; на покупку же предоставлено: 40 руб.

- Степан Голищев. Помимо самок, семья состоит из 3 душ мужского пола; ничего не имеет, живет у друзей; на устройство подворья и покупку домашнего скота пожаловано: 60 руб.

- Ефим Гритчин. Живет с отцом, остающимся православным; оказанная помощь: 15 руб.

- Федор Гритчин. Семья состоит из 2-х мужских душ, имеет хутор, избу и одну лошадь, но больше ничего; оказанная помощь: 25 руб.

- Петр Кузнецов. Семья состоит из 2 мужских душ, имеет усадьбу, избу и одну лошадь; оказанная помощь: 25 руб.

- Трофим Голищев с женой; имеет хутор и избу, больше ничего; оказанная помощь: 30 руб.

- Уласов Максим, Махонин Павел и Головин Алексей, семей нет, ничего не имеют, живут у друзей; за их установку дали по 25 руб.: 75 руб.

Большие Проходы Слобода:

- Иван Гончаров с сестрами и женой, имеет усадьбу, избу и одну лошадь; оказанная помощь: 25 руб.

- Григорий Гончаров. Семья состоит из женского пола, имеет хутор, избу и двух лошадей; оказанная помощь: 15 руб.

- Платон Гончаров. Семья состоит из пяти душ мужского пола, имеет хутор, избу и двух лошадей; оказанная помощь: 20 руб.

- Сергей Сухарев с супругой. Семья состоит из женского пола, ни двора, ни какого-либо имения не имеет, живет с названными Гончаровыми; на заведение подворья и покупку лошади и скота пожаловано: 60 руб.