53 необычных факта о Ленине

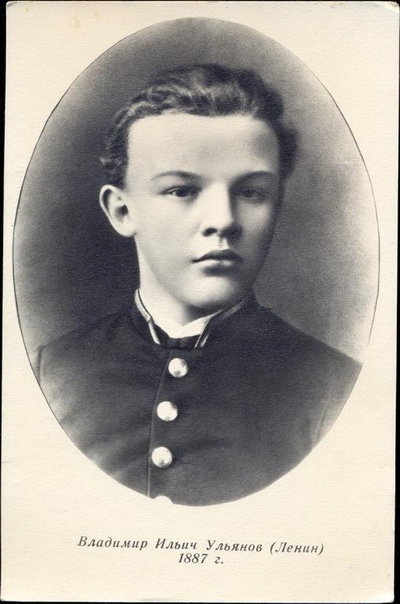

1. Официально день рождения Ленина — 22 апреля. Однако он родился 10 апреля по старому стилю, а если прибавить нужные 13 дней, получается, что день рождения Ленина по новому стилю — 23 апреля. Один день «убрали», потому что сам Ленин как-то записал свою дату рождения 22 апреля.

2. Ленин был крещеным.

3. За жизнь он использовал около 140 псевдонимов.

4. Мать Ленина родилась в Санкт-Петербурге по адресу Английская набережная, 74.

5. Большинство знает, что настоящая фамилия Ленина — Ульянов. А вот почему он стал Лениным, до сих пор нет однозначного ответа. Одна из версия — по названию реки Лена.

6. В детстве Ленину поставили неправильный диагноз — косоглазие на левый глаз. Ильич долгое время думал, что не видит этим глазом, а потом оказалось, что это просто близорукость, вовремя подобранные очки помогли бы исправить ситуацию.

7. Есть теория, что именно из-за плохого зрения появился знаменитый ленинский прищур.

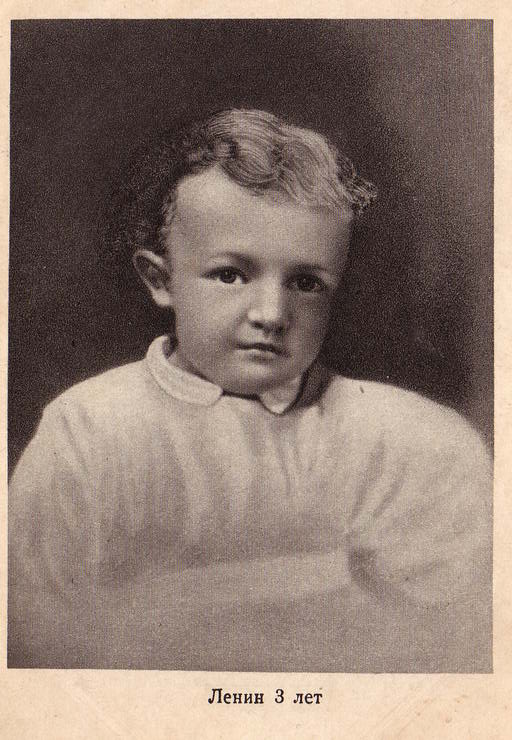

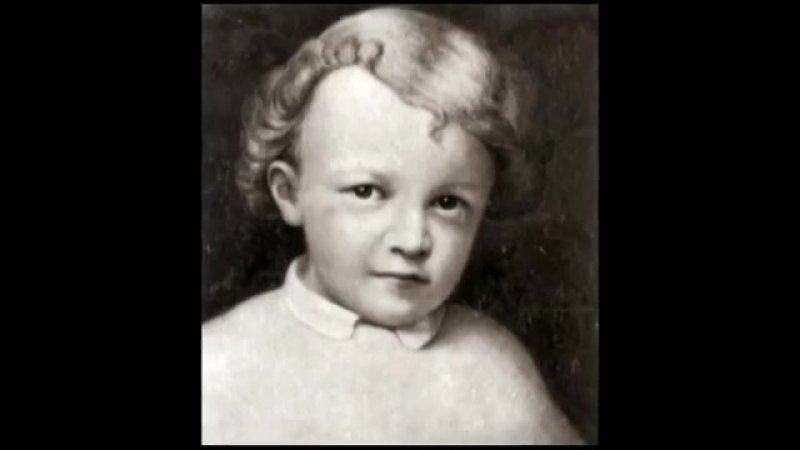

8. Ленин был одним из восьми детей в семье.

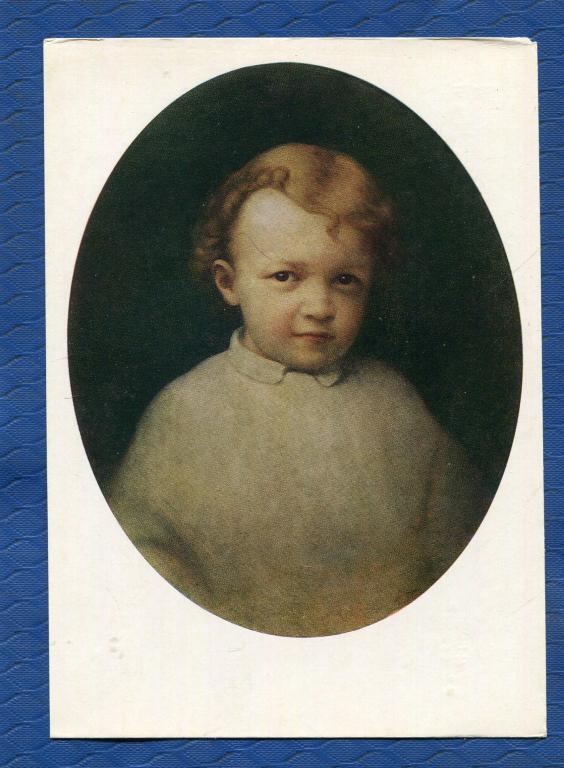

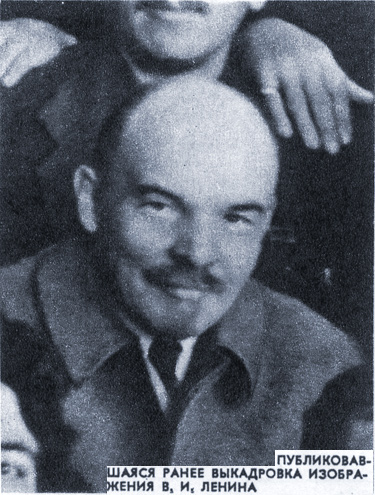

Владимир Ленин. Фото: globallookpress.com

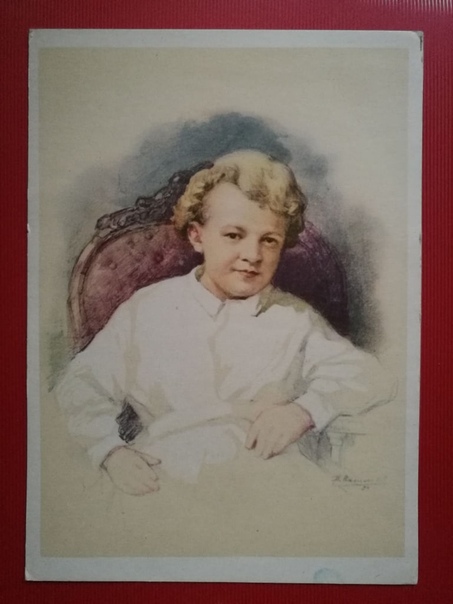

9. В детстве он был бойким и шумным ребенком, играть любил, но игрушки часто ломал.

10. В мемуарах сестры Ильича вспоминали, что маленький Володя иногда жульничал, чтобы победить в какой-нибудь игре.

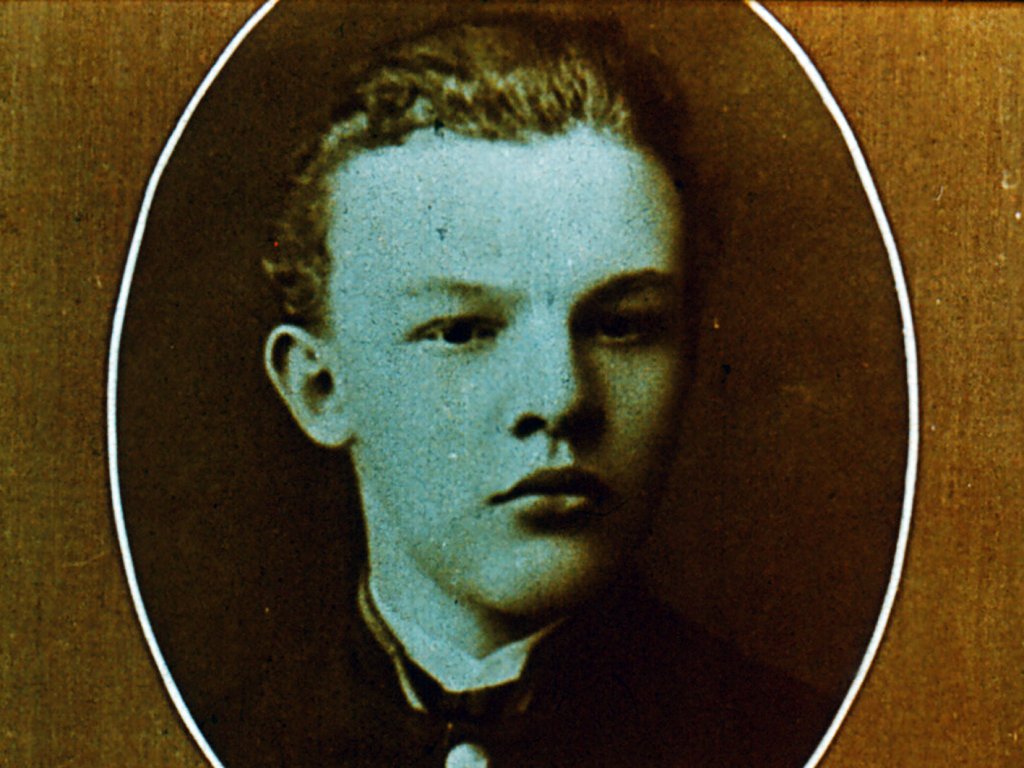

11. Писатель Куприн считал, что глаза Ленина похожи на «золото-красные глаза обезьяны-лемура».

12. Ленин закончил с золотой медалью Симбирскую гимназию.

13. В его аттестате всего одна четверка — по логике.

14. Известно, что Ленин картавил. Точно такой же дефект речи был у его отца — Ильи Ульянова.

15. Его старшего брата Александра казнили как заговорщика на покушение императора Александра III.

16. Ленина долго не хотели принимать в Казанский университет из-за того, что его брат был «политическим преступником».

17. Владимира Ульянова исключили из Казанского университета из-за участия в «студенческих волнениях».

18. Тогда же его впервые арестовали. Ему было 17 лет.

19. Диплом он все-таки получил, когда сдал экстерном экзамены за курс юридического факультета Императорского Санкт- Петербургского университета.

20. В дипломе у Ленина — высшие оценки. Был миф, что в тот год только он один получил такой диплом, но это не так. Из 33 защищающихся, восемь человек получили высшие оценки.

Ленин с соратниками на Красной площади. Фото: Scherl/globallookpress.com

21. Ленин был небольшого роста — всего 1,65 м.

22. Диплом Ленину был выдан на имя «Владимиръ Ивановъ Ульяновъ». Якобы затем Ленин сам исправил отчество на «Ильинъ»..jpg) Однако это дало повод для обсуждения, кто же был настоящим отцом Владимира Ульянова.

Однако это дало повод для обсуждения, кто же был настоящим отцом Владимира Ульянова.

23. Когда Ленин впервые прочитал рассказ Чехова «Палата № 6», ему стало жутко, будто он был сам заперт в этой палате.

24. Сестра Ленина Мария вспоминала, что ее брат был чересчур аккуратным и точным. И однажды даже заставил ее заменить черные нитки на белые в уже сшитой тетради.

25. Кумир юности Ленина — марксист Георгий Плеханов.

26. Ленин начинал курить, но бросил, так как его пристыдила мать, сказав, что в семье и так мало денег.

27. Ленин год проработал помощником самарского присяжного поверенного, сейчас бы его назвали просто адвокатом.

28. Есть стереотип, что Ленин был бездарным адвокатом и не выиграл ни одного дела. Хотя на самом деле, он чаще защищал обычных мужиков, пойманных на краже. Результатом его работы было не оправдание, а смягчение приговора.

29. В Петербурге он несколько месяцев проработал в читальном зале Академии наук.

В Петербурге он несколько месяцев проработал в читальном зале Академии наук.

30. В 1891 году от брюшного тифа умерла сестра Ольга. Ленин лично устраивал ее в больницу и надеялся на выздоровление.

Есть данные, что жена Ленина Надежда Крупская не могла иметь детей. Фото: Keystone Pictures USA/globallookpress.com.

31. Ильич рано начал лысеть. На фотографиях, где ему чуть за двадцать, уже можно увидеть значительное отсутствие волос.

32. Первая организация, которую создал Ленин называлась «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

33. Ленин был не просто женат на Крупской. Они были венчаны в церкви! Это пришлось сделать для того, чтобы их не разлучили во время ссылки. А в то время признавался только брак, «заключенный на небесах».

34. Свидетелями на венчании Ленина и Крупской были крестьяне поселка Шушенское, где пара отбывала ссылку.

35. В ссылку за Владимиром Лениным отправилась не только Надежда Крупская, но и ее мама. Так что долгое время Ильич жил с тещей. Она постоянно что-то готовила, потому что «Надя не умела».

В ссылку за Владимиром Лениным отправилась не только Надежда Крупская, но и ее мама. Так что долгое время Ильич жил с тещей. Она постоянно что-то готовила, потому что «Надя не умела».

36. После первого возвращения из-за рубежа, Ленин привез с собой много марксистской литературы. Ее не обнаружили, так как он провез бумаги в чемодане с двойным дном.

37.

Во время одного из своих заключений Ленин 14 месяцев провел в одиночной камере.Современники нелестно отзывались о внешности Ленина. Фото: globallookpress.com.

38. В тюрьме он наладил переписку с заключенными с помощью «тюремной азбуки». Для этого арестанты использовали книги из библиотеки, оставляя там ключи для расшифровки посланий.

39. Когда Ленин был в ссылке, он просил родственников присылать ему выписки из книг. Чаще всего Ильичу помогала его сестра Мария.

40. Во время ссылки в Сибири он работал «подпольным адвокатом» — составлял различные документы для неграмотных крестьян.

41. Ленин отлично знал немецкий и английский языки. Он мог переводить литературу, а вот общение давалось ему хуже. Во время первого посещения заграницы Ленин жаловался матери в письме, что не понимает разговорного немецкого.

42. По официальным данным у Ленина не было детей ни от Надежды Крупской, ни от других женщин.

43. Но ему приписывают детей от связи с революционеркой Инессой Арманд.

44. Во время Февральской революции Ленина даже не было в России.

45. В начале 1917-го он вместе с Надеждой Крупской находился в Швейцарии.

46. Есть теория, что Ленин был недоволен работой Сталина, когда тот редактировал газету «Правда». И хотя Сталин не являлся главным редактором, он оказывал большое влияние на издание.

Владимир Ленин и Иосиф Сталин. Фото: Manchester Daily Express/globallookpress.com

47. В советское время вышло так много книг о Ленине, что их тиражи занимают по численности второе место в мире. Первое — у религиозной литературы.

Первое — у религиозной литературы.

49. 1918-м Ленина тяжело ранили. Его спас врач Владимир Минц, еврей по национальности, который в годы Второй мировой войны погиб в Бухенвальде.

50. Ленин считал, что театр должен стать заменой религии.

51. Фамилией Ленина назван вид ихтиозавров — Leninia stellans.

52. Перед распадом СССР в стране было около семи тысяч памятников Ленину. А сейчас есть сайт, где собирают их фотографии.

53. Ленин умер довольно молодым. Ему было всего 53 года.

Бонус для самых грамотных

А вы знаете, как правильно писать отчество Ленина — «ИльичОм» или «ИльичЕм»? В СССР было негласное правило, если Ленин, то «ИльичЕм», все остальные — «ИльичОм».

Горький Максим — биография писателя, личная жизнь, фото, портреты, книги

Автор пьесы «На дне», романа «Мать» и автобиографических повестей «Детство», «В людях» и «Мои университеты», Максим Горький много лет жил в бедности, снимал углы в ночлежках, работал продавцом, посудомойщиком и помощником сапожника. После революции его признали «главным пролетарским писателем». В честь Горького назвали Тверскую улицу в Москве, Литературный институт, а в 1934 году его назначили главой Союза писателей СССР.

«Я был наполнен стихами бабушки»: детские годы

Алексей Пешков. 1889–1891. Нижний Новгород. Фотография: histrf.ru

1889–1891. Нижний Новгород. Фотография: histrf.ru

Дом семьи Кашириных. Нижний Новгород. Фотография: nevvod.ru

Алексей Пешков. Май 1889. Нижний Новгород. Фотография: Д. Лейбовский / Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, Казань, Республика Татарстан

Максим Горький родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Его настоящее имя — Алексей Пешков. Отец будущего писателя, Максим Пешков, был столяром, а мать, Варвара Каширина, происходила из небогатой мещанской семьи. Когда Горькому исполнилось три года, он заболел холерой и заразил отца. Мальчик выздоровел, но Максим Пешков вскоре умер. Мать вышла замуж второй раз, и Горький остался на попечении ее отца Василия Каширина, владельца красильной мастерской. Воспитывали будущего писателя бабушка и дедушка. Василий Каширин научил Горького грамоте по церковным книгам, а Акулина Каширина читала ему сказки и стихи. Позднее писатель вспоминал: «Я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я и думал в формах ее стихов».

К 1870-м годам дед Максима Горького разорился. Семья переехала в самый бедный район Нижнего Новгорода — Кунавинскую слободу. Чтобы помочь родственникам, будущий писатель с детства пытался заработать и занимался ветошничеством — искал на улицах города вещи и продавал их.

В 1878 году Горький поступил в Слободско-Кунавинское начальное училище. Учился он отлично, от учителей получал награды за хорошие оценки — книги, похвальные листы.

«В школе мне снова стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Но вот наконец я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета с непонятным титулом — «Фата-Моргана», дали мне также похвальный лист. Я отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду.Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства»

Из училища Горького исключили. В документах написали: «Курса по бедности не окончил». После этого он был учеником сапожника и чертежника, посудомойщиком на пароходе, помощником иконописца и продавцом в купеческой лавке. С детства Горький много читал, среди его любимых авторов были Стендаль, Оноре де Бальзак и Гюстав Флобер. Интересовался будущий писатель и философией — изучал труды Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше. Свои впечатления от прочитанных книг Горький вносил в личный дневник.

«Я почувствовал себя не на своем месте среди интеллигенции»

Алексей Пешков. 1889–1990. Нижний Новгород. Фотография: Максим Дмитриев / a4format.ru

Писатель Владимир Короленко. 1890-е. Нижний Новгород. Фотография: worldofaphorism.ru

Алексей Пешков. Фотография: kulturologia.ru

В 1884 году, в 16 лет, Максим Горький отправился в Казань — поступать в местный университет. Но у будущего писателя не было аттестата об образовании, и его не допустили к экзаменам. В повести «Мои университеты» он позднее писал: «Под шум ливня и вздохи ветра я скоро догадался, что университет — фантазия…». Денег на съем жилья у Горького не было. Первое время он жил у знакомых, а затем стал подрабатывать в казанском порту и снимать углы в ночлежках вместе с босяками. В свободное время он сочинял свои первые литературные произведения: заметки, рассказы и стихи.

Но у будущего писателя не было аттестата об образовании, и его не допустили к экзаменам. В повести «Мои университеты» он позднее писал: «Под шум ливня и вздохи ветра я скоро догадался, что университет — фантазия…». Денег на съем жилья у Горького не было. Первое время он жил у знакомых, а затем стал подрабатывать в казанском порту и снимать углы в ночлежках вместе с босяками. В свободное время он сочинял свои первые литературные произведения: заметки, рассказы и стихи.

Спустя несколько месяцев Горький нашел работу в булочной Василия Семенова, где часто собирались народовольцы. Там он познакомился с трудами русских революционеров, а вскоре вступил в один из подпольных кружков марксистов. Горький был агитатором, он проводил просветительские беседы с неграмотными и рабочими. Несмотря на всю активность во время собраний, Горького не воспринимали всерьез.

«Горькому не суждено было ни установить прочные связи с [Николаем — Прим. ред.] Федосеевым, ни познакомиться в то время с Лениным.

Друзей в этой среде у Горького не было. . В среде студентов-народников он был не равным им человеком, а лишь «сыном народа», как они называли его между собой: он был для них как бы наглядным доказательством исповедуемой ими «веры в народ». Годы чрезмерной физической работы и напряженность переживаний подорвали его душевные силы. Весь противостоящий ему мир в его буднично-тяжкой обстановке противоречил всем его давним ожиданиям. Неприятие этого чуждого мира испытывалось им со всей глубиной»

1887 год был тяжелым для Максима Горького. Умерла бабушка, у него стали возникать конфликты на работе, ссоры с членами кружка. Горький стрелялся. Ему повезло: он выжил, хотя и попал под церковный суд и был отлучен от церкви. После этого Горький переехал в Нижний Новгород, где стал работать помощником присяжного поверенного. Там же он познакомился с писателем Владимиром Короленко, которому показал свою поэму «Песнь старого дуба». Короленко прочитал произведение и нашел в нем много смысловых и орфографических ошибок. Позднее Горький писал об этом: «Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и действительно все время жизни в Нижнем — почти два года — ничего не писал».

Позднее Горький писал об этом: «Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и действительно все время жизни в Нижнем — почти два года — ничего не писал».

В 1890 году Горький отправился в пешее путешествие и побывал на юге России, посетил города Кавказа и Крыма. В автобиографии он писал: «Я почувствовал себя не на своем месте среди интеллигенции и ушел путешествовать». На юге Горький много общался с местными жителями, занимался традиционными для них промыслами: ловил рыбу, добывал соль. В пути он писал рассказы и заметки, стихи, в которых подражал Джорджу Байрону.

«Не писать же мне в литературе — Пешков»

Максим Горький (в центре) среди сотрудников «Нижегородского листка». 1899. Фотография: a4format.ru

Максим Горький (справа) в группе сотрудников редакции «Самарской газеты». 1895. Фотография: a4format.ru

Максим Горький (справа) в группе сотрудников редакции «Самарской газеты». 1895. Фотография: a4format.ru

1895. Фотография: a4format.ru

В 1892 году Горький остановился в Тифлисе, где познакомился с революционером Александром Калюжным. Писатель прочитал ему свои произведения, и Калюжин посоветовал Горькому опубликоваться и сам отнес его рассказ «Макар Чудра» в редакцию тифлисской газеты «Кавказ». Произведение опубликовали в сентябре 1892 года под псевдонимом Максим Горький. По словам Калюжина, писатель объяснил это так: «Не писать же мне в литературе — Пешков».

Вскоре Горький вернулся в Нижний Новгород на прежнее место работы. В свободное время он продолжал писать рассказы. Их Горький читал друзьям и знакомым. Один из друзей отправил рассказ «Емельян Пиляй» в редакцию московской газеты «Русские ведомости». Вскоре произведение напечатали.

По совету Короленко при работе над следующими произведениями Горький стал тщательнее прорабатывать образы героев, старался выдерживать единый стиль повествования. Эти изменения заметны в рассказе «Челкаш», о котором Короленко написал: «Совсем неплохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств, это не каждому дается!. . Я же говорил вам, что вы реалист!.. Но в то же время — романтик!». Рассказ Горький отправил в известный петербургский еженедельный журнал «Русское богатство», где вскоре его опубликовали.

. Я же говорил вам, что вы реалист!.. Но в то же время — романтик!». Рассказ Горький отправил в известный петербургский еженедельный журнал «Русское богатство», где вскоре его опубликовали.

По рекомендации Короленко Горький в 1895 году стал журналистом «Самарской газеты» и переехал из Нижнего Новгорода в Самару. Там он писал о происшествиях в городе, театральных событиях и светской жизни, публиковал фельетоны под псевдонимом Иегудиил Хламида. Через несколько месяцев писателю доверили вести литературную рубрику, в которой Горький еженедельно печатал свои произведения. Вскоре он вернулся в Нижний Новгород, где стал редактором «Нижегородского листка».

Горький стал известным журналистом. Крупная провинциальная газета «Одесские новости» предложила ему быть специальным корреспондентом издания на Всероссийской промышленной и художественной выставке, которая прошла в Нижнем Новгороде в 1896 году.

«Великий писатель Максим Горький»

Сцена из спектакля Константина Станиславского и Василия Лужского «Мещане». 1902. Московский Художественный театр имени А.П. Чехова, Москва. Музей МХАТ, Москва

1902. Московский Художественный театр имени А.П. Чехова, Москва. Музей МХАТ, Москва

Максим Горький (справа) и писатель Антон Чехов. 1900. Ялта, Республика Крым. Фотография: regnum.ru

Максим Горький (слева) и режиссер Константин Станиславский. 1928. Москва. Музей МХАТ, Москва

В середине 1890-х Горький в основном выполнял журналистские заказы. Однако он не оставил литературного творчества: писал рассказы, стихи, работал над своей повестью «Фома Гордеев» о жизни русского купечества. В 1898 году вышел первый сборник Горького «Очерки и рассказы». После его публикации писатель начал общаться с Антоном Чеховым. Чехов давал Горькому советы и критиковал: «Несдержанность чувствуется в описаниях природы, которыми вы прерываете диалоги, когда читаешь их, эти описания, то хочется, чтобы они были компактнее, короче, этак в 2-3 строки». Писателю нравились сказки Горького, в том числе «Песня о соколе».

В 1899 году в газете «Жизнь» опубликовали «Фому Гордеева». Повесть прославила Горького: рецензии на нее появились в ведущих журналах России, в Петербурге организовали конференцию по творчеству писателя, а Илья Репин написал портрет Горького. В Нижнем Новгороде Максим Горький занялся общественной деятельностью: устраивал благотворительные вечера, новогодние елки для детей бедняков. Писатель постоянно находился под надзором полиции, поскольку не переставал общаться с революционерами.

В Нижнем Новгороде Максим Горький занялся общественной деятельностью: устраивал благотворительные вечера, новогодние елки для детей бедняков. Писатель постоянно находился под надзором полиции, поскольку не переставал общаться с революционерами.

«Не писал Вам потому, что был занят разными делами до чертиков и все время злился, как старая ведьма. Настроение — мрачное. Спина болит, грудь тоже, голова помогает им в этом… С горя и от скверного настроения начал пить водку и даже писать стихи. Думаю, что должность писателя не такая уж сладкая должность»

В 1899 году Горького выслали из Нижнего Новгорода за пропаганду революционных идей в небольшой город Арзамас. Перед ссылкой ему разрешили съездить в Крым поправить здоровье: у писателя был туберкулез.

В Художественном театре в Москве в то же время начали готовить постановку первой пьесы Горького — «Мещане». Премьера состоялась через три года во время гастролей в Петербурге в марте 1902 года, но прошла без успеха. Вскоре после выхода спектакля закончилась ссылка Горького, и он вернулся в Нижний Новгород, где дописал пьесу «На дне». На сцене Художественного театра в Москве премьера одноименного спектакля состоялась в декабре 1902 года. Постановку готовили Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. Они тщательно подбирали актеров, проводили долгие репетиции. Помогал постановщикам и сам писатель. Он хотел, чтобы исполнители главных ролей вжились в образы босяков.

Вскоре после выхода спектакля закончилась ссылка Горького, и он вернулся в Нижний Новгород, где дописал пьесу «На дне». На сцене Художественного театра в Москве премьера одноименного спектакля состоялась в декабре 1902 года. Постановку готовили Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. Они тщательно подбирали актеров, проводили долгие репетиции. Помогал постановщикам и сам писатель. Он хотел, чтобы исполнители главных ролей вжились в образы босяков.

«Горького надо уметь произносить так, чтобы фраза звучала и жила. Его поучительные и проповеднические монологи надо уметь произносить просто, с естественным внутренним подъемом, без ложной театральности, без высокопарности. Иначе превратишь серьезную пьесу в простую мелодраму. Надо было усвоить особый стиль босяка и не смешивать его с обычным бытовым театральным тоном или с актерской вульгарной декламацией. Нужно проникнуть в душевные тайники самого Горького, как в свое время мы это сделали с Чеховым, чтобы найти потайной ключ к душе автора.

Тогда эффектные слова босяцких афоризмов и витиеватых фраз проповеди наполнятся духовной сущностью самого поэта, и артист заволнуется вместе с ним»

Премьера «На дне» прошла с успехом, билеты на спектакль было трудно достать. Однако в правительственных изданиях пьесу критиковали, а вскоре запретили играть в провинциальных театрах без специального разрешения.

Максим Горький (слева) и певец Федор Шаляпин. 1901. Нижний Новгород. Фотография: putdor.ru

Среди писателей издательства «Знание». Слева направо: Максим Горький, Леонид Андреев, Иван Бунин, Николай Телешов, Скиталец (Степан Петров), Федор Шаляпин, Евгений Чириков. 1902. Москва. Фотография: auction.ru

Максим Горький и актриса Мария Андреева на пароходе перед отъездом из Америки. 1906. Фотография: gazettco.com

В том же 1902 году Горький возглавил издательство «Знание». Он публиковал писателей-реалистов: Ивана Бунина, Леонида Андреева и Александра Куприна. Для публикации он старался выбирать произведения, которые были понятны даже читателям из рабочих и крестьян. Горький писал: «Самый лучший, ценный и в то же время самый внимательный и строгий читатель наших дней — это грамотный рабочий, грамотный мужик-демократ. Этот читатель ищет в книге прежде всего ответов на свои социальные и моральные недоумения, его основное стремление — к свободе». Тех же принципов он придерживался в своих произведениях следующих лет — пьесах «Варвары», «Дачники» и «Дети солнца», в которых критиковал буржуазию.

Горький писал: «Самый лучший, ценный и в то же время самый внимательный и строгий читатель наших дней — это грамотный рабочий, грамотный мужик-демократ. Этот читатель ищет в книге прежде всего ответов на свои социальные и моральные недоумения, его основное стремление — к свободе». Тех же принципов он придерживался в своих произведениях следующих лет — пьесах «Варвары», «Дачники» и «Дети солнца», в которых критиковал буржуазию.

22 января 1905 года началась Первая русская революция. Горький поддержал восставших рабочих и написал прокламацию «Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств», в которой призывал к «немедленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием». Вскоре писателя задержали и заточили в Петропавловской крепости. На арест Горького отреагировали зарубежные деятели искусств. Французское «Общество друзей русского народа» опубликовало призыв к освобождению писателя: «Великий писатель Максим Горький должен будет предстать, за закрытыми дверьми, перед беспрецедентным судом по обвинению в заговоре против государства Нужно, чтобы все люди, достойные называться людьми, защитили, в лице Горького, свои священные права». Под давлением общества уже в феврале 1905 года писателя отпустили. Чтобы избежать нового задержания, Горький уехал из страны. Около полугода он прожил в США, где написал сборник очерков «В Америке».

Под давлением общества уже в феврале 1905 года писателя отпустили. Чтобы избежать нового задержания, Горький уехал из страны. Около полугода он прожил в США, где написал сборник очерков «В Америке».

Из-за обострения туберкулеза в конце 1906 года Горький уехал в Италию и поселился на острове Капри недалеко от Неаполя. К писателю из России приезжали его друзья Федор Шаляпин, Иван Бунин и Леонид Андреев.

В эмиграции Горький много писал. Он создал роман «Мать», на который его вдохновили революционные события на Сормовском заводе. В полном виде произведение издали в Германии, в России сокращенную версию изъяли из печати. Следующее произведение Горького — пьесу «Враги» — цензура опубликовать не разрешила. Пьесы «Последние» и «Васса Железнова», роман «Жизнь Матвея Кожемякина» и другие работы писателя этих лет выходили в изданиях Германии, Франции и США, почти сразу их переводили на иностранные языки. В этот период Горький сотрудничал с Владимиром Лениным и другими коммунистами, был членом Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). В официальной газете РСДРП писатель публиковал обличающие статьи и памфлеты.

В официальной газете РСДРП писатель публиковал обличающие статьи и памфлеты.

«На Русь надвигаются тучи»

Максим Горький. Фотография: epwr.ru

Чествование Максима Горького (сидит, третий справа) в связи с его 50-летием в издательстве «Всемирная литература». 30 марта 1919. Иллюстрация из книги Валерия Шубинского «Зодчий. Жизнь Николая Гумилева». Москва: Издательство Corpus, 2014

Максим Горький. 1916–1917. Петроград. Фотография: velykoross.ru

В 1913 году в честь трехсотлетия дома Романовых Николай II объявил частичную амнистию политическим преступникам, в число которых входил и Максим Горький. Писателю разрешили вернуться в Россию. Друзья и родственники отговаривали его. Ленин писал: «Я страшно боюсь, что это повредит здоровью и подорвет вашу работоспособность». Горький отложил возвращение на несколько месяцев. К декабрю 1913 года он закончил автобиографическую повесть «Детство» и отправился в Россию. Писатель поселился в Петербурге, где вновь попал под надзор полиции. Несмотря на это, он продолжил общаться с революционерами, писать статьи о судьбе России и критиковать власть.

Несмотря на это, он продолжил общаться с революционерами, писать статьи о судьбе России и критиковать власть.

«Никто не станет отрицать, что на Русь снова надвигаются тучи, обещая великие бури и грозы, снова наступают тяжелые дни, требуя дружного единения умов и воль, крайнего напряжения всех здоровых сил нашей страны Несомненно также, что русское общество, пережив слишком много потрясающих сердце драм, утомлено, разочаровано, апатично»

В Петербурге Горький закончил автобиографическую повесть «В людях» — продолжение ставшего популярным «Детства». В 1915 году писатель начал издавать журнал «Летопись», в котором свои научные и политические статьи публиковали Юлий Мартов, Александра Коллонтай, Анатолий Луначарский и другие. Среди литераторов, которые здесь печатались, были Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Александр Блок. Вскоре Горький стал редактором большевистских изданий «Правда» и «Звезда».

В годы Первой мировой войны писатель работал над циклом рассказов «По Руси», в основу которого легли его впечатления от первых путешествий по югу России, Кавказу и Поволжью. В газетах и журналах Горький публиковал антивоенные статьи. Тогда же писатель основал издательство «Парус». В нем свои произведения печатали Иван Бунин, Владимир Короленко и другие.

В газетах и журналах Горький публиковал антивоенные статьи. Тогда же писатель основал издательство «Парус». В нем свои произведения печатали Иван Бунин, Владимир Короленко и другие.

Февральскую революцию 1917 года Горький воспринял настороженно. Писатель критиковал Временное правительство за неорганизованность, политическую разнородность: «Не нужно забывать, что мы живем в дебрях многомиллионной массы обывателя, политически безграмотного, социально невоспитанного. Люди, которые не знают, чего они хотят, — это люди опасные политически и социально». В мае 1917 года Горький начал издавать газету «Новая жизнь», где в разделе «Несвоевременные мысли» публиковал свои статьи с размышлениями о политике. После Октябрьской революции писатель критиковал действия большевиков и Владимира Ленина.

«Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к «социальной революции» — на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции.

За Лениным идет довольно значительная — пока — часть рабочих, но я верю, что разум рабочего класса, его сознание своих исторических задач скоро откроет пролетариату глаза на всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его безумия»

В июле 1918 года за критику власти газету Горького закрыли, а статьи из цикла «Несвоевременные мысли» в СССР не издавали до перестройки. Тогда писатель прямо у себя на квартире в Петрограде создал «Дом искусств» — организацию, которая стала прообразом будущего Союза писателей. Здесь действовала творческая студия Николая Гумилева, проводили встречи участники литературного объединения «Серапионовы братья», читал лекции Александр Блок.

В 1919 году Горького назначили главой оценочной комиссии наркомата торговли и промышленности. Ему поручили контролировать работу антикваров, которые составляли каталоги конфискованных частных коллекций. Писатель и сам увлекся собирательством — начал покупать старинные китайские вазы, японские статуэтки.

По инициативе Горького в том же 1919 году организовали издательство «Всемирная литература», в котором начали печатать произведения русской и мировой классической литературы с комментариями литературоведов.

«Периоды счастья и непонимания»: личная жизнь

Максим Горький и жена Екатериной Волжина с детьми — Максимом и Екатериной. 1903. Нижний Новгород. Фотография: a4format.ru

Максим Горький и актриса Мария Андреева позируют художнику Илье Репину в усадьбе «Пенаты». 18 августа 1905. Санкт-Петербург. Фотография: Карл Булла / Мультимедиа Арт Музей, Москва

Мария Закревская-Будберг. Фотография: fotoload.ru

Когда Горький работал журналистом в «Самарской газете», он познакомился с Екатериной Волжиной — она подрабатывала в этом же издании корреспондентом. В августе 1896 года они сыграли свадьбу. Волжина была единственной законной женой писателя. С ней в браке Горький прожил семь лет, у них родилось двое детей — сын Максим и дочь Екатерина. Волжиной Горький писал: «Я люблю тебя не только как мужчина, муж, люблю как друг, может быть, больше — как друг».

Волжиной Горький писал: «Я люблю тебя не только как мужчина, муж, люблю как друг, может быть, больше — как друг».

В 1902 году, во время репетиции пьесы Горького «На дне», писатель познакомился с актрисой Марией Андреевой, женой чиновника Андрея Желябужского. Вместе они прожили больше 15 лет и поддерживали отношения до смерти Горького. Андреева писала: «Были периоды, и очень длительные, огромного счастья, близости, полного слияния — но сменялись они столь же бурными периодами непонимания, горечи и обид».

В 1920 году Горький встретился с бывшей фрейлиной баронессой Марией Закревской-Будберг. Она стала последней музой писателя, ей он посвятил роман «Жизнь Клима Самгина». Будберг переводила произведения Горького на английский язык, редактировала его рукописи. Они расстались за несколько лет до смерти писателя, в 1933 году. После этого Будберг уехала в Лондон, где жила с Гербертом Уэллсом. В Советском союзе о ее отношениях с Горьким писать запретили: она была шпионкой и сотрудницей НКВД.

Эмигрант и глава Союза писателей СССР

Максим Горький на Первом всесоюзном съезде советских писателей. 17 августа — 1 сентября 1934. Москва. Мультимедиа Арт Музей, Москва

Максим Горький среди пионеров. 1930-е. Мультимедиа арт музей, Москва

Встреча Максима Горького на вокзале. 1928. Можайск, Московская область. Мультимедиа арт музей, Москва

В 1921 году Максим Горький уехал в Германию. Официальной причиной в советской прессе назвали ухудшившееся здоровье писателя, но на самом деле он покинул страну из-за разногласий с правящей партией. Однако все расходы Горького за границей оплачивала РКП (б). Отношения писателя с Владимиром Лениным наладились, они вновь начали переписываться. Горький сообщал Ленину о своем лечении: «Лечусь. Два часа в день лежу на воздухе, во всякую погоду, — здесь нашего брата не балуют: дождь — лежи! снег — тоже лежи! и смиренно лежим».

В Берлине Горький основал журнал «Беседа», в котором печатал русских писателей-эмигрантов. Издание выходило редко, а вскоре закрылось. Литературовед Анри Труайя писал: «Слишком уж много расхождений во взглядах существовало между теми, кто покинул Россию, чтобы бежать от диктатуры пролетариата, и теми, кто предпочел остаться в стране». Писателя критиковали в эмигрантской прессе за его связи с Советским правительством. В ответ в газете Manchester Guardian он опубликовал статью, где сообщал, что поддерживает большевиков и жалеет о написанных в 1917–1918 годах критических статьях. Многие друзья писателя, в том числе Иван Бунин, перестали с ним общаться. Горький писал: «С изумлением, почти с ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди, еще вчера «культурные»».

Издание выходило редко, а вскоре закрылось. Литературовед Анри Труайя писал: «Слишком уж много расхождений во взглядах существовало между теми, кто покинул Россию, чтобы бежать от диктатуры пролетариата, и теми, кто предпочел остаться в стране». Писателя критиковали в эмигрантской прессе за его связи с Советским правительством. В ответ в газете Manchester Guardian он опубликовал статью, где сообщал, что поддерживает большевиков и жалеет о написанных в 1917–1918 годах критических статьях. Многие друзья писателя, в том числе Иван Бунин, перестали с ним общаться. Горький писал: «С изумлением, почти с ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди, еще вчера «культурные»».

В 1924 году Горький уехал в Италию и поселился в городе Сорренто. К этому году он закончил автобиографическую повесть «Мои университеты» о своей жизни в Казани, роман «Дело Артамоновых», а затем приступил к созданию эпопеи «Жизнь Клима Самгина». Журналисту Константину Федину об этом произведении Горький писал: «Это будет вещь громоздкая и, кажется, не роман, а хроника 1880-х — 1918 годов». Над книгой он работал до конца жизни.

Над книгой он работал до конца жизни.

В 1928 году Горький отметил шестидесятилетний юбилей. По приглашению Иосифа Сталина в мае того же года он приехал в СССР и совершил путешествие по стране, во время которого встречался с поклонниками, посещал литературные встречи. В 1929 году писатель вновь побывал на родине. На этот раз он посетил лагерь «Соловки», пообщался с его заключенными, выступил с речью на Международном съезде атеистов. В следующие несколько лет Горький еще несколько раз приезжал в СССР, но окончательно вернулся туда только в 1933 году. Многие писатели не принимали его решения.

«Мы говорили между собой: он [Максим Горький — Прим. ред] вот-вот взорвется. Но все сотрудники «Новой жизни» исчезли в тюремных застенках, а он не говорил ни слова. Литература умерла, а он не говорил ни слова. Я как-то случайно увидел его на улице. Один на заднем сиденье огромного «Линкольна», он показался мне отделенным от улицы, отделенным от московской жизни и превратившимся в алгебраический символ самого себя.

Существо аскетическое, изможденное, жившее только желанием существовать и думать. Может быть, думал я, это началось у него старческое иссушение и одеревенение?»

В Москве Горькому устроили торжественный прием. Для жизни ему и семье выделили бывший особняк миллионера Сергея Рябушинского в центре Москвы, дачу в деревне Горки в Подмосковье, дом в Крыму. Именем писателя еще при его жизни назвали улицу в Москве и родной город — Нижний Новгород.

По инициативе Горького в начале 1930-х создали журналы «Литературная учеба» и «Наши достижения», издали книжные серии «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта», открыли Литературный институт. В августе 1934 года в Москве состоялся Первый съезд советских писателей, на котором был принят устав нового органа — Союза писателей СССР. Горький стал его первым руководителем. В это время он почти не покидал свою дачу в Горках. Туда же приезжали иностранные писатели и поэты: Ромен Роллан, Герберт Уэллс и другие.

В мае 1936 года Горький вернулся из Крыма и простудился. Он тяжело заболел и уехал на дачу в Горки. Туда к писателю приезжал Иосиф Сталин. Умер Максим Горький 18 июня 1936 года. После вскрытия его мозг извлекли и отдали в НИИ мозга СССР для изучения, а тело писателя кремировали. Урну с прахом Максима Горького замуровали в Кремлевской стене.

Он тяжело заболел и уехал на дачу в Горки. Туда к писателю приезжал Иосиф Сталин. Умер Максим Горький 18 июня 1936 года. После вскрытия его мозг извлекли и отдали в НИИ мозга СССР для изучения, а тело писателя кремировали. Урну с прахом Максима Горького замуровали в Кремлевской стене.

Интересные факты

Максим Горький (справа) и писатель Иван Бунин. 1900. Ялта, Республика Крым. Фотография: autogear.ru

Максим Горький (справа) и писатель Лев Толстой. 1900. Ясная Поляна, Тульская область. Фотография: Софья Толстая / rulex.ru

Строительство Беломорканала. 1933. Фотография: Алексей Родченко / bessmertnybarak.ru

1. Максима Горького пять раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе, но так и не вручили ее. Последний раз его представили к награде в 1933 году. Тогда в списке номинантов были сразу три русских писателя: Горький, Мережковский и Бунин. Награду за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы» вручили Бунину. У него, как и у Горького, это была пятая номинация.

У него, как и у Горького, это была пятая номинация.

2. Горький общался со Львом Толстым. Впервые писатели встретились в январе 1900 года в Москве в доме Толстого и вскоре начали переписываться. Толстой внимательно следил за творчеством Горького. Он писал: «За ним [Горьким] всегда останется крупная заслуга. Он показал нам живую душу в босяке. Жаль только, что он много выдумывает… Я говорю о выдумке психологической».

3. Горький посетил «Соловки» и строительство Беломорско-Балтийского канала, на котором трудились заключенные. Писатель назвал советские лагеря «небывалым, фантастично удачным опытом перевоспитания общественно опасных людей», а в 1930-х редактировал сборник «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства, 1931–1934 гг».

«Когда-то нас Лениным перекармливали. Теперь другая крайность» | Статьи

Народ постарался забыть о Ленине, но делать этого ни в коем случае нельзя, убежден режиссер сериала «Демон революции» и один из главных мистиков отечественного кино Владимир Хотиненко. Человек, который перевернул мир, достоин того, чтобы попытаться его понять. Об этом народный артист России рассказал «Известиям» накануне 150-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата.

Человек, который перевернул мир, достоин того, чтобы попытаться его понять. Об этом народный артист России рассказал «Известиям» накануне 150-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата.

— Помните ли вы, какой фильм о Ленине посмотрели первым?

— То есть — в детстве? Тут трудно вспомнить, картин о Ленине было много. Наверное, первым Лениным в моей жизни был Борис Щукин из фильмов Михаила Ромма. Однако вот важный нюанс. Я, конечно, вполне искренне был октябренком и пионером, но пиетета перед таким кино у меня не существовало. Волновало, интересно или нет. Иначе говоря, «Седьмое путешествие Синдбада» я смотрел с б ольшим удовольствием, чем любой фильм о Ленине.

— А потом, когда фильмы о Ленине стали глубже? В 1960–1980-е годы?

— «Шестое июля» Юлия Карасика. Вот это уже было серьезно. Совсем другой Ленин. Юрию Каюрову удалось, не выходя за рамки общеизвестных фактов, создать принципиально новый образ. Казалось бы, пустячная деталь: Ленин достает из ящика стола браунинг. А как он уничижительно извиняется после убийства посла, и как правильно, на идеальном немецком языке! Да и сам фильм был отличным.

А как он уничижительно извиняется после убийства посла, и как правильно, на идеальном немецком языке! Да и сам фильм был отличным.

— После просмотра вашего «Демона революции» писали, что Ленин у вас вдохновлен образом Смоктуновского в фильме «На одной планете» Ильи Ольшвангера (1965). Это так?

— Всякий человек имеет право на свою точку зрения. У нас никаких референсов не было, мы просто отсмотрели всё, что можно было отсмотреть, прежде всего хронику. Кроме того, на площадке был специалист по пластике. Ясно, что подсознание ведет свою игру, само выуживает что-то — это касается не только режиссера, но и актеров. Для нас главным было не поддаться стереотипам, засекать их вовремя и бороться с ними. Чтобы слово «батенька» не звучало через одно, жесты определенные не педалировались. Чтобы карикатуры не было. Всё это слишком часто использовалось, восприятие стерлось, возникло ощущение перекормленности.

Всё же возьму на себя смелость утверждать, что наш Ленин — другой, не Каюрова и не Смоктуновского. Мне кажется, нам удалось найти свежие нотки.

Мне кажется, нам удалось найти свежие нотки.

Иннокентий Смоктуновский в роли Владимира Ильича Ленина на съемках фильма «На одной планете»

Фото: РИА Новости

— В чем основная сложность создания образа Ленина, помимо стереотипов? О нем же столько всего известно, множество книг написано.

— Но их мало кто читал из современных людей. В процессе работы я обнаружил как раз неизвестность Ленина. Молодежь о нем практически ничего не знает, в школе его деятельность не изучают. Если когда-то нас Лениным перекармливали, то теперь другая крайность. Он исчез. Лежит в Мавзолее, идут обсуждения, похоронить его или нет, и физически он присутствует в нашей жизни. А метафизически отсутствует. Это проблема. Фактически, документально Ленин — один из величайших людей в истории человечества, я это говорю без всякого придыхания. Он смог перевернуть мир, не только Россию. Имена Чингисхана, Юлия Цезаря, Александра Македонского произносят с ощущением какого-то масштаба. А поле Ленина скукожилось, и я не думаю, что это правильно, тем самым мы скукоживаем целый период нашей истории, психологии. Рассказывать про Ленина сегодня — всё равно что говорить про марсианина. Для режиссера в этом есть свой плюс, можно писать портрет с чистого листа. У нас была скромная задача — обратить внимание на определенный, в какой-то степени ничтожный эпизод его жизни, предложить слегка обновленный взгляд. Вот он едет в санях с красным флажком, что выглядит нелепо, ничтожно, но именно этот человек с флажком изменит мир.

А поле Ленина скукожилось, и я не думаю, что это правильно, тем самым мы скукоживаем целый период нашей истории, психологии. Рассказывать про Ленина сегодня — всё равно что говорить про марсианина. Для режиссера в этом есть свой плюс, можно писать портрет с чистого листа. У нас была скромная задача — обратить внимание на определенный, в какой-то степени ничтожный эпизод его жизни, предложить слегка обновленный взгляд. Вот он едет в санях с красным флажком, что выглядит нелепо, ничтожно, но именно этот человек с флажком изменит мир.

— Обращение к фигуре Ленина сразу выводит вас за пределы «ничтожного». Это и публицистика, и философия, и разговор о прошлом, настоящем и будущем России, ее пути. Как быть с этой ответственностью?

— Художник либо берет на себя ответственность, либо плюет на нее, это его выбор. Каждый его по-своему совершает. Но если это историческая фигура, да еще и такого масштаба, то я не могу сказать: дескать, как хочу, так и делаю. Я ведь прожил значительную часть жизни под большим влиянием Ленина, в поле его воздействия, сначала это было детское восприятие, потом взрослое, потом развенчание, разрушение мифа. Получается некий личный конденсат, и я старался его не растрясти. Меня не особенно волновало, будут меня хвалить или ругать, но, с другой стороны, я понимал, что ступаю на минное поле. Пройти его можно только одним способом — не стараться никому угождать. Просто высказать свою точку зрения. И так же думала вся моя группа. Это — портрет, который мы писали вместе. Не икона, не канон. Портретов Пушкина — бесчисленное множество, и ни одного похожего.

Я ведь прожил значительную часть жизни под большим влиянием Ленина, в поле его воздействия, сначала это было детское восприятие, потом взрослое, потом развенчание, разрушение мифа. Получается некий личный конденсат, и я старался его не растрясти. Меня не особенно волновало, будут меня хвалить или ругать, но, с другой стороны, я понимал, что ступаю на минное поле. Пройти его можно только одним способом — не стараться никому угождать. Просто высказать свою точку зрения. И так же думала вся моя группа. Это — портрет, который мы писали вместе. Не икона, не канон. Портретов Пушкина — бесчисленное множество, и ни одного похожего.

Мы старались быть смелыми, но не разнузданными. Можно ведь было снять постельную сцену Ленина с Инессой Арманд, но в этом не было бы смелости. С такими блестящими актерами, как у нас, хотелось добиться куда более сильного эффекта другими способами. Взглядами, например. Далее, у нас где-то две трети сюжета основаны на воспоминаниях. Но даже свидетельства людей, которые ехали с Лениным на одном поезде, разнятся.

Кадр из фильма режиссера Владимира Хотиненко «Демон революции»

Фото: Нон-стоп Продакшн

Но, видимо, иначе и быть не могло. Что говорить, если даже описание цвета глаз Ленина в разных источниках неодинаковое. Меня волновало то, что Ленин был и великим человеком, и в то же время некой природной функцией в определенных обстоятельствах. В Октябрьской революции у него оказалась роль, которой никто предвидеть не мог. Чем была эта революция? Мне кажется, наказанием и испытанием для России. Наша страна — явление странное, парадоксальное, невозможное с рациональной точки зрения. Откуда это невероятное пространство, зачем оно ей, почему не отняли его, хотя желающих было много? Ответ может быть только мистическим: оно нужно для чего-то другого, неведомого. И в этом пространстве Ленин был функцией, выполнить ее могла личность определенного масштаба, при этом универсальная. Троцкий был лучшим оратором, Плеханов — лучшим теоретиком: в отдельных вещах многие превосходили Ленина. Но сделал всё именно Ленин. Всё это должно было случиться, революции не могло не быть, и в этой пьесе главная роль была у него.

Меня же заинтересовало то, как он жил в эмиграции. Это большой период с множеством деталей. Дьявол кроется в деталях, и кино — искусство детали, это их роднит.

— Что вас больше всего поразило, когда вы копали материал?

— Довольно многое. Например, часто бывало, что Ленин с компанией катался на велосипедах где-то в горах и вдруг подбивал всю компанию отправиться за бутылочкой токайского километров за 5–10. Причем он был непьющим. Или вот эпизод, который почему-то страшно раздражает историков, он в наш сценарий не попал, к сожалению. Приехал в Женеву один иммигрант, его устроили на вокзал носильщиком с тележкой, чтобы он себе на хлеб мог заработать. Но он не знал языка и города, и Ленин взялся катать тележку вместе с ним, пока тот не выучит маршруты. Представляете картину? Тот стеснялся и переживал, а Ленин твердил: ничего, ничего, потом можете со мной заработком поделиться. А еще я вставил в фильм, как он бегал «стрелять» папиросы для тещи. Причем все эти мелочи прекрасно сочетались с теми проблемами, которые он в тот момент решал. А главным открытием для меня стало то, что Ленин любил Вагнера. Они с Крупской специально ездили его слушать. Правда, после первого отделения обычно уходили: он сильно уставал, музыка там интенсивная очень. Мы в фильме такой эпизод с концертом специально реконструировали. А еще очень важная деталь для меня — как Ленин в полуобморочном состоянии брел за гробом Арманд. Тут объяснять ничего не надо, сразу всё ясно.

— Что в образе Ленина не поддается художественным средствам? Какая-то неразрешимая загадка?

В.И. Ленин произносит речь с трибуны на Красной площади

Фото: РИА Новости

— Что-то такое есть во всякой личности, которая мифологизируется. Но для меня главная загадка — и никто никогда ее не разгадает — то, как Ленин умирал. Я много думал об этом.

— Александр Сокуров об этом снял фильм «Телец».

— Мне он очень нравится, точный фильм, но всё равно мы не знаем про последнее мгновение Ленина. Смог ли он — не покаяться, конечно, — но понять что-то, пожалеть о чем-то из содеянного.

— Когда готовились к съемкам, в Мавзолей ходили? Разрешения попросить или просто что-то ощутить?

— Я никогда не был в Мавзолее. Мне куда интереснее было в Горках. Там случилась совершенно гениальная история, мы с Женей Мироновым ей свидетели. Пришли мы в комнату, где Ленин умирал. И нам служительница музея рассказывает, будто ходят слухи, что призрак Ленина ходит где-то рядом. Конечно же, это полная ерунда, добавляет она, и тут ее окликает другая сотрудница. И эта женщина испуганно вздрагивает, прямо подпрыгивает на месте! То есть ходит тут призрак, не похоронили же по-христиански человека…

— Если к вам завтра подойдет студент и скажет: хочу снимать свой дебют про Ленина, какой практический совет дадите?

— Мы снимали о том, из какого сора растут стихи, про мелочи. А студенту я бы сказал вот что. Пусть изучит психологию восприятия своих сверстников и снимает этот фильм для молодежи. Пусть поищет новый стиль для этого, найдет форму поострее. Может быть, стоит начать с призрака…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый главный юбиляр. 150 лет назад родился Владимир Ленин

Текст: Арсений Замостьянов, зам. главного редактора журнала «Историк»

Фото: Призыв вождя. Художник Ираклий Тоидзе. 1947 год

Когда Владимир Ульянов стал вождем победившей революции (не будем ернически называть ее переворотом: страну и мир она изменила кардинально), ему было 47 лет. Но к тому времени его давно уже уважительно называли Стариком. Впрочем, второй вождь Октября – Лев Троцкий – был моложе не 9 лет, но и он носил такое же прозвище.

Но кто же удержится?Старикам полагается отмечать юбилеи. 22 апреля 1920 года Владимиру Ильичу, которого уже куда чаще называли Лениным, чем Ульяновым, исполнилось 50 лет. Сравнительно недавно он обращался к советским работникам с такой тирадой:

«

С большим неудовольствием замечаю, что мою личность начинают возвеличивать.Это досадно и вредно. Все мы знаем, что не в личности дело. Мне самому было бы неудобно воспретить такого рода явление. В этом тоже было бы что-то смешное претензионное. Но вам следует исподволь наложить тормоз на всю эту историю». Сказано строго. Но какой там тормоз!

50-летие Ильича превратилось во всесоюзный праздник. Без карнавалов, конечно, но с лекциями и семинарами по всей Советской России (напомню, Советского Союза в апреле 1920 года еще не существовало).

28 апреля на «Ленинском вечере» в московском Доме печати Владимир Маяковский гремел:

Я знаю — не герои

низвергают революций лаву.

Сказка о героях —

интеллигентская чушь!

Но кто ж

удержится,

чтоб славу

нашему не воспеть Ильичу?И далее:

И это —

60 не стихов вееру

обмахивать юбиляра уют. —

Я

в Ленине

мира веру

славлю

и веру мою.Если вдуматься, риторический оборот вполне лукавый – совсем как у дипломатов. Мол, вообще-то мы не любим юбилейных славословий, но на этот раз, так и быть, сделаем исключение: слишком велик повод.

И это важный сигнал!

Чтобы славить Ленина как славили императоров – необходимы были оговорки.

Маяковский создал канон ленинского культа. «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» — эта строка-лозунг украшала не только хрестоматии, но и фасады домов.

Кстати, сам Владимир Ильич Маяковского не принимал. Его поэтический вкус сформировался в 1890-е – и не на декадентах, на «некрасовцах». Вдобавок он любил и понимал Пушкина и Тютчева, а странную дисгармоническую манеру футуристов считал штукарством, не более. И никто не мог ему доказать, что революционному времени должны соответствовать революционные стихи. Ленин удостоит похвалы лишь одно стихотворение Маяковского, в котором, конечно, не было апологии вождя – «Прозаседавшиеся». Злую сатиру на советскую бюрократию. Ленин и сам честил их в письмах «сволочами». Вот такой удар по нерадивым работникам Ленин считал полезным, а «хвалу» – вряд ли.

Ведь сам Владимир Ильич (так было и так считалось) не любил пышных ритуалов, а славословиям предпочитал раскаленные споры. Предположу, что в глубине души он с брезгливостью понимал, что для удержания власти придется опираться не только на трезвые аргументы и факты, но и на ажиотаж вокруг вождей, на героизацию революционеров, первым из которых, как ни крути, был он сам. Именно поэтому

прижизненный культ личности Владимира Ленина, вопреки марксистскому отношению к роли личности в истории, всё-таки состоялся.

И вряд ли он состоялся бы без благословения (вероятно, вынужденного) «виновника торжества».

Создавалось нечто вроде религиозного культа, в центре которого водрузили фигуру «Ильича», «дедушки Ленина», «самого человечного человека». Полное оформление культа случилось уже после смерти Ленина, который все-таки одергивал товарищей. В поэме «Владимир Ильич Ленин» Маяковский достиг вершин этого религиозного исступления (а может быть, просветления?). Тут и проповедь, и исповедь. Сильно! Но не вполне по-марксистски.

Но вернемся к тому, прижизненному, юбилею.

Одним из последних на торжественном заседании выступал Иосиф Сталин. Он лучше многих знал, какие комплименты не противны Владимиру Ильичу.

Сталин начал так: «После произнесенных речей и воспоминаний мне остается мало что сказать. Я хотел бы только отметить одну черту, о которой никто еще не говорил, это – скромность товарища Ленина и его мужество признать свои ошибки». И дальше в суховатом политическом стиле, совсем не похожем на кавказские тосты, он рассказал, как Ленин в 1905 и в сентябре 1917 года оказывался не прав и признавал это… И – никаких сантиментов, которые, видимо, раздражали Ленина. Впрочем, Ленин этого выступления, возможно, и не слыхал. Он явился на собственное чествование к самому финалу и выступил с речью о важности партийного строительства, о том, что историю творят массы… То есть постарался превратить юбилей в антиюбилей (в советской творческой среде это слово станет модным намного позже, в 1970-е).

Как только Ленин ослаб – Сталин заговорил более велеречиво и уже называл Ильича «горным орлом». Не уступали ему в красноречии Троцкий, Зиновьев, Радек. «Ленин — квинтэссенция рабочей русской революции. Он, можно сказать, олицетворение ее коллективного ума и ее смысла», — так объяснял последний смысл этой пропаганды.

Они сделают ставку на пышный ленинский культ, превратят Мавзолей во всесоюзную святыню. Но в 1920-м он отбросил в сторону свое семинаристское прошлое – и выглядел архирациональным политиком – во вкусе Старика.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие у гроба В.И. Ленина. 1924. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея

Человек, портрет и памятникПрощание с Лениным превратилось во всенародный траур. В лютый мороз люди шли в Горки, шли к Красной площади. Не по разнарядке. Они видели в нем пророка новой веры, нового образа жизни.

Недаром в народе так легко укоренилось понятие «лампочка Ильича» – его связывали с духом света, в этом есть что-то заветное, коренное, по словам поэта Бориса Клюева, «игуменский окрик в декретах». И в то же время – ультрасовременное. Ведь это электрификация! Оказалось, что дистиллированный рационализм – штука неустойчивая. Любой системе необходимы святыни. И Ленина стали культивировать, черпая из его действительно великого и действительно крайне противоречивого наследия, которое подчас объединяло непримиримых. Ведь Лениным можно было оправдать почти любой выкрутас! Самому Владимиру Ульянову – любителю Тютчева и Надсона, Чернышевского и Тургенева – это было не по душе. Но кто спрашивает ушедших?

Поэт Полетаев в 1924 году писал:

Портретов Ленина не видно:

Похожих не было и нет.

Века уж дорисуют, видно,

Недорисованный портрет.Насчет похожих он, возможно, прав, но вообще-то первая строчка этого стихотворения с середины 1920-х воспринималась как абсурд. В чем в чем, а в портретах Ленина у нас недостатка не было никогда, вплоть до последних десятилетий, когда они после очередной реставрации куда-то подевались из кремлевских залов… А стихотворение Полетаева – славное, раздумчивое.

Первый памятник (а это не то, что портрет!) Ленину появился в Ногинске, а точнее – в текстильном поселке Глухове, в день смерти Владимира Ильича. Рабочие хотели открыть скульптуру вождя, но получили известие из Горок – и оказалось, что открывают не скульптуру, а памятник. Он скромный, как это и подобало 1924-му году.

А потом пошли памятники на все вкусы… И многие из них создавались как раз к юбилеям. Почти каждый город начинался с улицы Ленина и с памятника основателю советского государства. Статуи Ильича непременно стояли и во дворах крупных предприятий. Канон создавали выдающиеся скульпторы – Сергей Меркуров, Матвей Манизер, Иван Шадр. Но их лениниану редко воспринимали как искусство. До сих пор самым высоким в мире памятником историческому деятелю остается волгоградский Ленин скульптора Евгения Вучетича.

Но к памятникам Ильичу слишком привыкли, они казались естественной частью пейзажа: вот он поднял руку, вот сжал кепку, а вот кепка покоится на голове… Всё привычно, хрестоматийно.

Точно так же примелькались и стихи о Ленине. Их воспринимали как часть ритуала, зачастую – особенно не вчитываясь. А зря. Ведь

для поэтов Ленин стал неким заменителем мистической силы, пронизывающей мир

и «дающей мыслям ход, как мельничным крылам» (Есенин). Ведь «Ленин прост, как материя, как материя сложен» (Вознесенский). Словом, сказывалась тоска по чуду и по гению в мире материализма и коллективизма, который сам этот гений и создал. Противоречие? Остаётся утешаться, что не простое, а диалектическое.

вы бережно берёте

его живой и вечный том

в багряном переплёте —

Когда за письменным столом

и жизнь ясна, и мысль чиста,

не тронутая тленьем.

С гравюры первого листа

вас будто видит Ленин.

И чудится: он знает всё,

что было в эти годы, —

и зарева горящих сёл,

и взорванные своды,

и Севастополь, и Донбасс,

и вьюгу в Сталинграде,

и кажется — он видел вас

у Ковпака в отряде…

Это Семён Кирсанов. Обожествление? Не без этого. Конечно, поэт объяснил бы, что всесильна вечная идея, которую олицетворяет Ленин. Всесилен Ленин, воспитавший миллионы продолжателей – а не сам собой. Отсюда евтушенковское «Шёл к Ленину Ленин». И исходное есенинское: «Скажи, кто такое Ленин?» Я тихо ответил: «Он – вы». Ленин, получается, вездесущ. Недаром Демьян Бедный предлагал ввести в словарь слово и понятие «Ленин-Сталин» – верно, припоминая об индийский «двойных» божественных культах (таких, как Харихара – воплощение Вишну и Шивы в одном лице).

Столетие с размахомПро 1970 год так и говорили – «юбилейный». Так говорили заранее – и за год, и за два года до наступления 1970-го. И пояснений это не требовало. Всем было и так ясно, чей юбилей. Между прочим,

в те времена мало кто сомневался, кто был, есть и будет величайшим человеком в истории.

Все мы были внучатами Ильича, несмотря на неминуемые уроки взрослого цинизма. Все газеты и журналы, все театры страны, писатели и художники обязаны были так или иначе откликнуться на юбилей вождя. Чем же запомнились те торжества? Во-первых, завершилось научное издание пятого, самого полного собрания сочинений Ленина – в 55 томах.

Во-вторых, город Ульяновск (а точнее – его историческая часть) окончательно превратился в огромный ленинский мемориал под открытым небом. В-третьих, вопреки мольбам Андрея Вознесенского «Уберите Ленина с денег!», юбилейный рубль «100 лет со дня рождения В.И. Ленина» выпустили рекордным тиражом – около 100 млн экземпляров.

Именно тогда – быть может, впервые после революционных лет – появились едкие анекдоты о Ленине.

То было время расцвета этого фольклорного жанра. И нельзя сказать, что Ленин затмил Брежнева, Чапаева, поручика Ржевского и армянское радио. И все-таки люди острили – в основном о том, что ленинские празднества проводились с перебором. Придумали и водку «Ленин в Разливе», и трехспальную кровать «Ленин с нами».

Самое причудливое и сочинение сложил в честь юбиляра Евгений Евтушенко. Поэма называлась «Казанский университет». Поэт постарался уйти от самых расхожих ленинских клише: там нет вождя на броневике, нет лысоватого оратора, крепко сжимающего в руке партийную кепку. Евтушенко, главным образом, рисует картину России примерно времен 1870–1877 годов, когда Володя Ульянов родился и поступил в университет. Он показывает истоки революции, ее глобальный освободительный смысл.

Прежде всего – от той неволи, которую символизируют слова Константина Победоносцева, вынесенные в эпиграф: «Русскому народу образование не нужно, ибо оно научает логически мыслить».

Финал получился боевитый:

Тряситесь от страха,

все морды планеты.

Вы душите правду,

но вам вопреки

тот юноша —

вечно семнадцатилетний,

поднявший тогда

и на вас кулаки!

Ни Ленинской, ни Государственной премии за эту поэму Евтушенко не получил. Да и Нобелевскую тоже. Зато сколько чтецов взяли на вооружение самые колоритные отрывки из этой огромной поэмы!

Но если судить по тиражам и переизданиям, главным литературным событием 1970 года стала книга Марии Прилежаевой

«Жизнь Ленина» — вершина детской ленинианы.

Писала она, в соответствии с фамилией, прилежно и основательно. Это была не только детская книжка, но и настоящий роман, в котором жизнь заглавного героя прослеживается от первых до последних дней и часов.

Наконец, это был детектив – для смышленых дошкольников и ребят младшего школьного возраста! Такой приключенческий боевик про подпольщиков, что не оторвешься. Да и материалы для политинформаций Прилежаева умела оранжировать и сервировать так, что скучно не было.

И молодого революционера Ванеева, умиравшего от туберкулеза, и Ленина, когда в него попали «три подлые пули», действительно было жалко до слез.

Книга эта с тех пор переиздавалась многократно, ее дарили первоклассникам, которые становились октябрятами.

Дедушка ЛенинПисать к юбилею, по заказу, непросто. Поэтому, кроме Прилежаевой и нескольких поэтических строчек (стихотворцы всегда недурно писали о Ленине), вспомнить из 1970 года нечего. В прозе традиции ленинианы вообще поддерживались лишь ритуально.

Если не считать всё той же детской литературы, в которой замечательно проявили себя и Михаил Зощенко, и Владимир Бонч-Бруевич, и замечательная Зоя Воскресенская. У каждого из них имелся узнаваемый конек – как у хорошего строителя. У Воскресенской – это уют (и трагедия!) семейной саги. Рассказы о «секретной комнате», в духе английской детской литературы.

Зощенко иронизировал – не над Лениным, конечно, над всей жизнью, которая окружает нас и окружала знаменитого вождя. Писал о приключениях вождя, который бросал курить, отказывался от гастрономических подарков в голодные дни и запросто ходил в парикмахерскую. Писал в привычном «коммунальном» стильке – и цензура не раздражалась. Бонч-Бруевич прикидывается хладнокровным мемуаристом, но оказывается недурным детским писателем.

Все они превратили «дедушку Ленина» в одного из любимых детских героев.

Да-да, друзья, не открещивайтесь, из любимых. «И только дедушка Ленин хороший был вождь» (Летов) – это ведь тоже отголосок той веры.

Да и к нынешнему, 150-летнему, юбилею Ленина писателям и популяризаторам, читавшим в детстве Бонч-Бруевича и Прилежаеву, все-таки есть чем «отчитаться». Назову двух авторов, выпустивших в последние годы, пожалуй, лучшие биографические книги о Ленине. Это Лев Данилкин с его «Пантократором солнечных пылинок» и Владлен Логинов с трехтомным повествованием «Владимир Ленин. Как стать вождем», «Ленин в 1917 году. На грани возможного» и «Заветы Ильича. Сим победиши».

Это стоит читать. Как и Маяковского с Кирсановым.

Как выглядят и чем занимаются потомки семьи Ленина

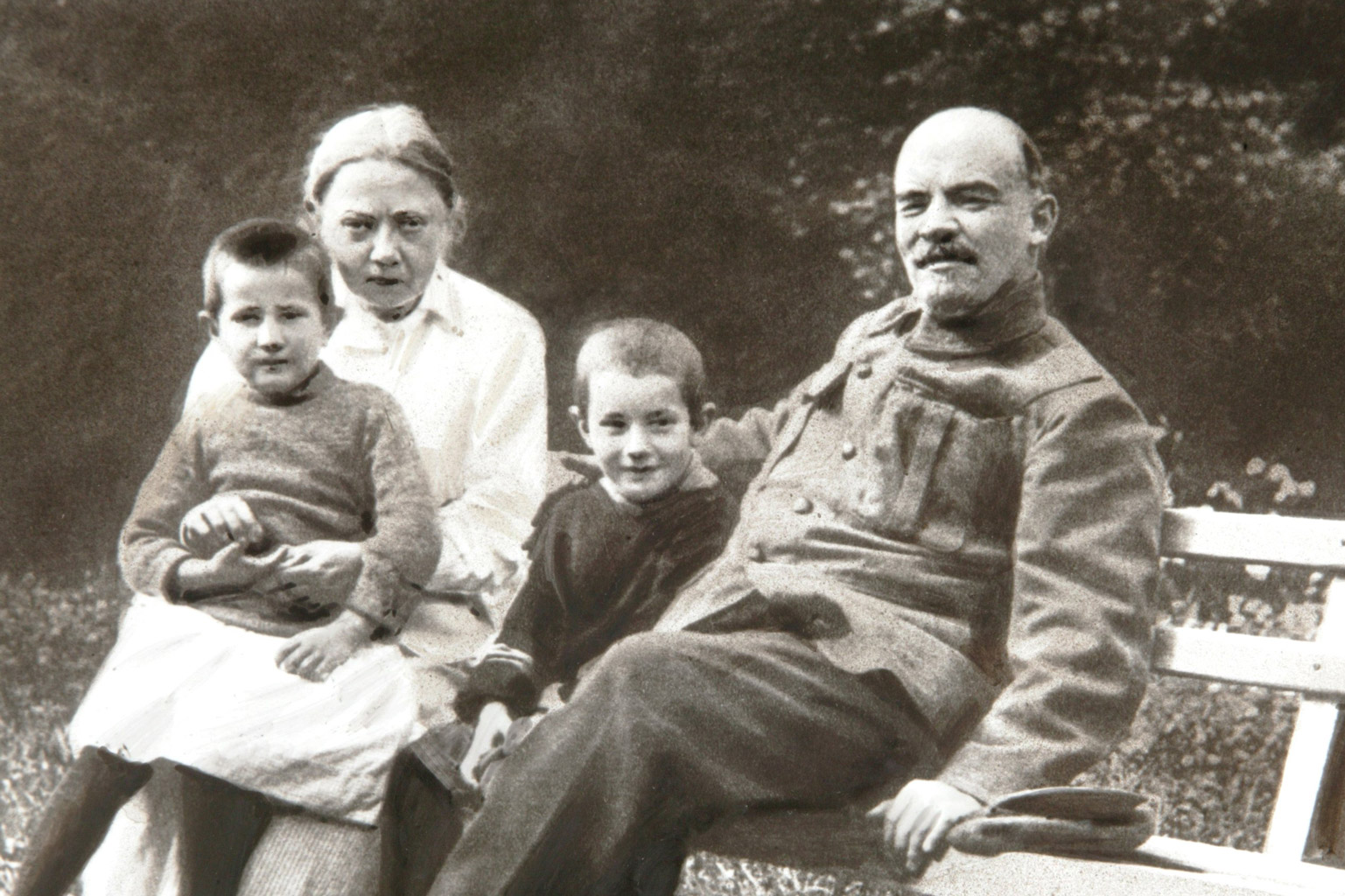

Есть довольно известная серия фото Ленина в Горках – с женой и детьми. Снимки были сделаны в 1922 году для пролетарских газет и должны были показать Ильича в «семейном» кругу.

Однако кто эти мальчик и девочка – долгое время толком не объяснялось, притом, что бездетность союза Ленина и Крупской в общем-то ни для кого не была секретом.

Hulton Archive / Getty

На самом деле мальчик – это родной племянник Владимира Ильича Витя, а девочка – всего лишь его подружка, дочь дворника Вера Брусова.

В коммунистической прессе так и указывалось – «племянник», без дальнейших уточнений. Просто Витя был внебрачным сыном Дмитрия Ульянова – младшего брата Ильича.

Родные братья Дмитрий и Владимир Ульяновы в детстве, фрагмент фото. Hulton Archive / Getty

Причем Дмитрий – единственный из шестерых детей Ульяновых, кто продолжил род. Именно от него идут все «прямые» потомки исторического семейства.

И между прочим, надо признать, что самые молодые из них, которые живут среди нас 100 лет спустя, поражают фамильным сходством, в том числе с самим Лениным.

Ленин с братом Дмитрием, женой, сестрами и приемным сыном одной из них в Кремле, 1920 г. Hulton Archive / Getty

«Последний прямой потомок»

Кроме внебрачного сына Виктора, у Дмитрия Ульянова была «официальная» родная дочь Ольга Дмитриевна Ульянова. Она дожила до 2011 года, умерла в 89 лет.

Наши СМИ и тогда ошибочно назвали ее «последним прямым потомком» семьи Ульяновых, как будто нарочно не принимая во внимание Виктора с его семейством.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и Ольга Дмитриевна Ульянова в 1996 году. РИА Новости / Владимир Федоренко

Виктор Дмитриевич, такой же родной племянник Ленину, как и Ольга, умер гораздо раньше – в 1984-м. Он похоронен на Кунцевском кладбище, отдельно от своего отца и единокровной сестры, которые покоятся на Новодевичьем.

Причина такого «отчуждения» в принципе понятна. Разные журналисты, которым удавалось пообщаться с Ольгой Дмитриевной о «личном», отмечали, что о своем брате Викторе и родственниках по его линии она говорила очень неохотно. Очевидно, семейная тема все-таки осталась для нее болезненной.

Семья Виктора, впрочем, не дает никакого повода стыдиться.

И в советское время, и сегодня они всячески избегают публичности. Репортерам не удается уговорить их на интервью, но старшие представители, по крайней мере, всегда были в контакте с Ульяновским музеем-мемориалом Ленина.

Племянник Ленина Виктор Дмитриевич Ульянов с женой Викторией и внучкой Надей, 1964 г. РИА Новости / В. Леонов

Во многом благодаря переписке музейного руководства с этой семьей стали известны факты о наиболее молодых потомках ленинского рода.

Вот так начнешь изучать фамильные портреты…

На предыдущем фото девочка на руках у племянника Ленина и его жены – это их внучка Надежда Алексеевна Мальцева. Она окончила филфак МГУ, стала кандидатом наук, владеет четырьмя иностранными языками: английским, французским, испанским, итальянским. Сейчас ей 58 лет.

Из документа (.docx) 2005 года на сайте Ульяновского музея Ленина следует, что на тот момент Надежда Алексеевна была главным специалистом Государственного музея-заповедника «Московский кремль».

На фото ниже – внучатая племянница Ленина (дочь Виктора Дмитриевича) Мария Викторовна Ульянова. Она тоже выпускница МГУ, кандидат химических наук. Сейчас ей 77 лет.

Дочь Виктора Дмитриевича Ульянова (племянника В.И. Ленина) Мария. РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Сыну Марии Викторовны Александру Игоревичу Ульянову сейчас под 50. Он сам впервые стал отцом в 18 лет. На фото ниже Мария Викторовна вместе с сыном под портретами родителей Ленина.

Внучка и правнук Дмитрия Ульянова, родного брата Ленина. Кадр видео

А вам не кажется, что Мария Викторовна и ее сын поразительно похожи на своих предков – родителей Ленина?

Родители Ленина Илья Николаевич и Мария Александровна Ульяновы. Wikimedia

Молодой потомок семьи Ленина: любитель рока и сторонник Навального

А вот самые молодые потомки семьи Ленина в настоящий момент.

В Москве живет сын Александра Игоревича Ульянова (а значит пра-пра-внучатый племянник Ленина) Евгений Александрович Ульянов. Ему немного за 30. Несколько лет назад его «нашел» журнал «СтарХит».

Владимир Ульянов в 1891 году. Bettmann / Getty. Евгений Ульянов в 2009 году. VK

Евгений женился в 18 лет, как и его отец. Супруги Евгений и Нина Ульяновы – выпускники Московского института электроники и математики (МИЭМ), фанаты рока, группы «Король и Шут», фестиваля «Нашествие» и песен под гитару.

Евгений Ульянов с женой в Норвегии в 2013 году / VK

Живут в Кунцево, работают в сфере компьютерных технологий. Как сообщал «СтарХит», ссылаясь на знакомую пары, современный потомок семьи Ульяновых далек от каких-либо привилегий, связанных с известной фамилией, но сам зарабатывает очень прилично, что и понятно, учитывая нынешнюю востребованность профессии.

Ульяновы в 2020 году / VK

В 2014 году у пары родилась дочь Катюша. В этом году девочка пойдет в школу. Видимо, ей только предстоит узнать, какую роль в мировой истории сыграл ее пра-пра-пра-двоюродный дедушка.

Катюша Ульянова в два года / VK

А год-полтора назад, судя по «карантинному» фото 2020-го в соцсетях, в семье появился и второй ребенок.

Интереса к себе как к «наследнику» Ленина Евгений, очевидно, не одобряет и не подпускает журналистов. Однажды, например, он предупредил друзей в VK: «Уважаемые друзья и подруги! Вам наверняка пришло (или придет) сообщение от представителей канала “Россия 1” касаемо вашего покорного слуги – буду крайне признателен, если вы их просто проигнорируете».

И еще интересная деталь. Молодой потомок «революционной» семьи Ульяновых, судя по постам, еще со времен масштабных протестов 2011 года симпатизировал Навальному и приветствовал его антикоррупционные разоблачения.

Десять фактов о вожде. Со дня рождения Ленина исполняется 150 лет

Редакция телеканала «Санкт-Петербург» собрала интересные факты об этой исторической личности.

22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения вождя революции Владимира Ильича Ленина (Ульянова). О нем до сих пор ходит немало слухов и историй. Редакция телеканала «Санкт-Петербург» собрала интересные факты об этой исторической личности.

- Ленин — дворянин. Его отец дослужился до статного советника и получил потомственное дворянство. В их семье присутствуют корни многих народов: евреев, немцев, удмуртов, чувашей.

- Владимир Ильич был настоящим трудоголиком и много работал, несмотря на большие проблемы со здоровьем. Врачи ставили ему диагноз «атеросклероз». С 1921 года Ленин периодически подвергался серьёзным приступам болезни, но тем не менее продолжал работать. Например, через несколько месяцев после первого инсульта он вернулся к работе и за два с половиной месяца принял более 170 человек, написал более 200 деловых бумаг, выступал с докладами и присутствовал на заседаниях СНК.

- Шахматы — страсть Ленина. Пребывая заграницей, он всегда старался пообщаться с лучшими гроссмейстерами и научиться от них новому. Играть в шахматы он начал еще в 8 лет, тренируясь с отцом и братом. Впоследствии он полюбил решать сложные шахматные задачки и интересовался деятельностью российских шахматистов.

- Ещё в детстве Владимира Ильича крестили по всем христианским традициям. Долгое время он не придавал значения религии. С началом революционной деятельности стали меняться и его взгляды: он стал буквально отрицать существование Бога, а Русскую православную церковь считал «ведомством полицейского православия».

- Ленин по характеру был скрытен, а современники описывали его как настоящего интроверта. У него полностью отсутствовало чувство юмора, зато речь была переполнена бранными словами. Периодически он впадал в депрессию, а по её окончанию резко приступал к бурной деятельности.

- Владимир окончил гимназию почти круглым отличником, с одной лишь четвёркой по логике, но спокойно отучиться не смог. В 1887 году произошёл инцидент, связанный с братом Ленина и беспорядками на фоне распоряжений университета. Из-за этого Владимира отчислили с университета. Но это не помешало ему в 21 год окончить экстерном обучение и стать самым молодым адвокатом страны.

- У Ленина и Крупской не было детей, потому что Надежда Константиновна перенесла тяжёлые женские болезни, которые в те годы считались неизлечимыми. Лишь однажды ей посчастливилось забеременеть, но из-за базедовой болезни случился выкидыш.

- Ленин был одной из самых популярных личностей XX века. Так, наш город был переименован в его честь 26 января 1924, историческое название было возвращено в сентябре 1991 года. Кроме того, до сих пор более 5 000 улиц в разных городах носят его фамилию. При этом в России – около 1800 памятников, посвященных ему.

- Находясь в чужой стране, Владимир Ильич любил пробовать местную кухню, в этом смысле он был настоящим гурманом. Он хорошо разбирался в пиве, в воспоминаниях Крупской часто мелькает этот факт. Дома изысканными блюдами его радовала кухарка Елизавета Васильевна. Надежда Константиновна же готовить не умела и не любила.

- Сейчас мы знаем, как выглядит Ленин по картинам, но на самом деле там изображён совсем другой человек. Начиная с 30-х годов различного рода изображения Владимира Ильича изготавливались на основе внешности еврея Иосифа Славкина. Он был удивительно схож внешностью с революционером. Настоящую же внешность Ленина можно увидеть лишь в редких кадрах хроники, сам он совсем не любил сниматься.

Материал подготовлен на основе открытых источников.

Подписывайтесь на нас в «Яндекс.Новостях», Instagram и «ВКонтакте».

Читайте нас в Telegram.

Фото: wikipedia.org

«Мы об этом не говорим»: Ленина Макеева о детстве в концлагере

Через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны в Карельском УФСБ России рассекретили документы о преступлениях финских оккупантов в приграничном с Финляндией регионе. То, что рассекретили, передали в Национальный архив республики.

Каждый четвертый житель Карелии, в основном славянского происхождения, прошел через финские концлагеря, где заключенных привлекали к рабскому труду — без прав, за еду, в страшных условиях, с избиениями за провинности. В рассекреченных архивах — документы, воспоминания узников. Они свидетельствуют о бесчеловечных условиях содержания, голоде и пытках, которым финские оккупанты подвергали своих жертв. В Карелии на сегодняшний день официальный статус малолетнего узника имеют 2 640 жителей.

Малолетние узники финского концлагеря. Фото: Национальный архив Карелии

Петрозаводчанка Ленина Макеева — одна из них. Она зампредседателя Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. В свои 84 года прекрасно всё помнит, несмотря на то, что в 1941 году ей было чуть больше пяти лет — точные даты, события, названия мест, где была во время войны с семьей, имена тех, кто помог выжить, кто погиб. О многом ей рассказала мама, Ольга Ильюкова, которая пережила ужасы оккупационного режима, и такая судьба — прожила 104 года.

Ленина Павловна сегодня очень сдержанно высказывается о том, что узнает из СМИ — о разных «идеях» и призывах обелить прошлое, приуменьшить злодеяния оккупантов на территории Карелии. Но раньше она резко осуждала такие вещи. Например, в 2001 году в петрозаводской газете «Столица» высказалась против публикации статьи Виктора Потиевского «Всадник», опубликованной в «Северном курьере Карелии» и восславлявшей имя маршала Карла Маннергейма.

«Восславлять главнокомандующего армии противника, когда еще живы участники этой кровавой бойни и еще кровоточат воспоминания в душах 70-80-летних стариков, в высшей мере цинично», — написала в 2001 году Ленина Макеева.

Ленина Макеева. Фото: «Республика» / Максим Смирнов

Бывшая узница оккупационного лагеря рассказала свою историю. До войны жила с родителями в Петрозаводске, в районе товарной станции. Она помнит бомбежки 1941 года и как укрывались в бомбоубежище с отцом, мамой и младшим братом. Враг приближался, надо было эвакуироваться. Отец работал на железной дороге, занимался отправкой техники и людей на север, в Беломорск.

«Папа сказал, чтобы мы все с мамой поехали к бабушке в Ленобласть, в Подпорожский район в деревню Шангостров. Так и сделали. Мама была беременная, и там у нее родилась двойня. Фронт приближался. Мы не смогли переправиться через Свирь и эвакуироваться на восток. Ушли в лес и построили шалаш. Всемером — я, брат, бабушка с дедушкой, мама и двое девочек — жили там, наверное, недели две до того, как нас обнаружила финская разведка, и нас привезли в деревню. А потом, через месяц примерно, переправили на подводе в Петрозаводск. Это было 12 декабря 1941 года. Нас поместили в пятом лагере, в 42-м бараке, где мы находились до 29 июня 1944 года. Некоторые бараки в Пятом поселке сохранились до сих пор», — рассказывает Ленина Павловна.

Концлагерь в Петрозаводске. Фото: Национальный архив Карелии

Через некоторое время всю семью — семь человек — поселили в одну комнату, примерно 10 квадратных метров. В 1942 году начался голод. Сначала умерла бабушка, а в начале 1943 года умерли двойняшки — Галя и Нина.

«Мама заболела, у нее началась цинга. Из семерых нас трое умерли от голода. Людей отправляли на лесозаготовки в Кутижму, Вилгу, Орзегу, Деревянку. Туда отправят отряд, а одна треть уже не возвращалась. Это непосильный труд плюс слабое питание. Ну вот, люди от голода умирали, а когда человек голодный, он идет на любые нарушения лагерного порядка: ребята делали подкопы под проволокой, уходили в город к финским казармам, просили милостыню. Также каждый день к восьми утра по улице Профсоюзов строем вели людей на работу в город разбирать завалы. Он был разрушен, да. Других вели в мастерские на работы — плести лапти, корзины, третьих — группами на машинах, на поезде, пешком — отправляли на лесозаготовки. Вместе со взрослыми и подростки проходили через ворота в город, чтобы просить милостыню. Некоторых вылавливали, пороли плетками, розгами. Такая история. А нам в лагере очень помогала девочка Римма Иванова — наши семьи из одной деревни. Пока наша мама еще не оправилась от смерти детей, Римма ходила на работу и приносила немного еды. Я всегда повторяю: она нам помогла, чтобы мы не умерли от голода. Мы общались и после войны. Из лагеря совсем мало людей осталось — тех, кто выжил», — говорит Ленина Макеева.

Ленина Макеева. Фото: «Республика» / Максим Смирнов

Всего в захваченной Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах финны построили 14 концлагерей, шесть из них в Петрозаводске. К апрелю 1942 года в них находились около 24 тысяч человек — порядка 30 процентов населения. Это были в основном славяне, более 90 процентов — русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, всего через лагеря прошли порядка 50 тысяч человек. Историей российско-финляндских отношений занимается профессор, доктор исторических наук Юрий Килин. Ранее он пояснял, что причины крайней жестокости финских оккупантов к военнопленным и гражданскому населению были в русофобии, активно нагнетавшейся в предвоенный период.